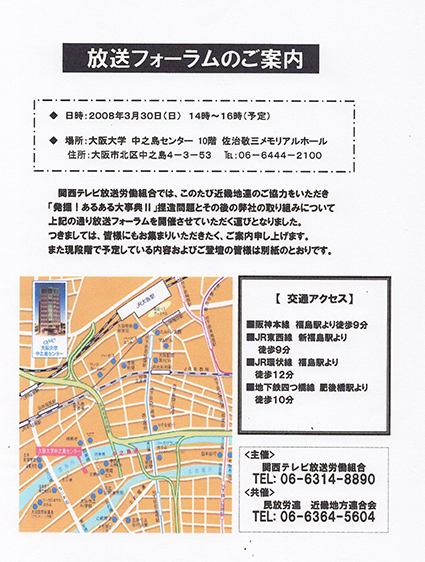

続いて、3月30日の日曜日には、降りしきる雨の中を、午後2時から開かれる、関西テレビ放送労働組合主催、民放労連近畿地方連合会共催の「放送フォーラム」に出るため、大阪大学中之島センター10階にある佐治敬三メモリアルホールへ出向きました。

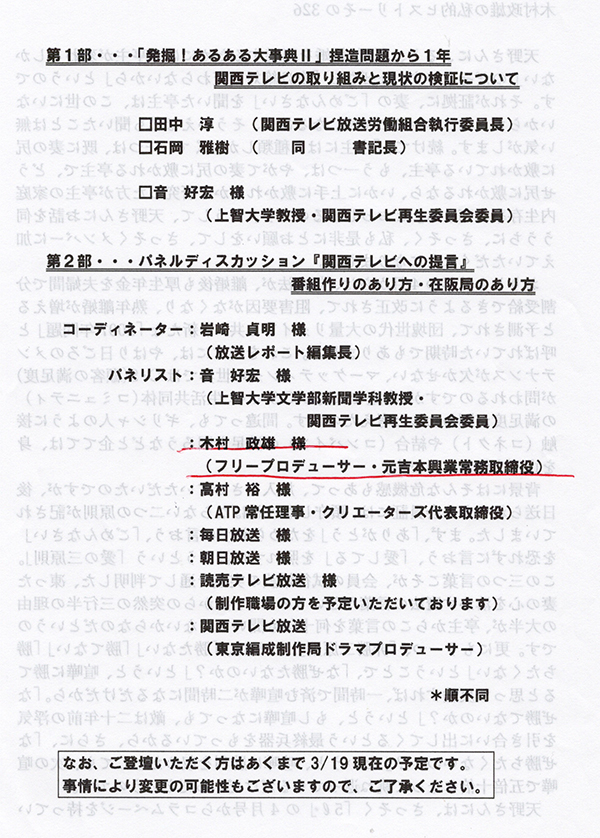

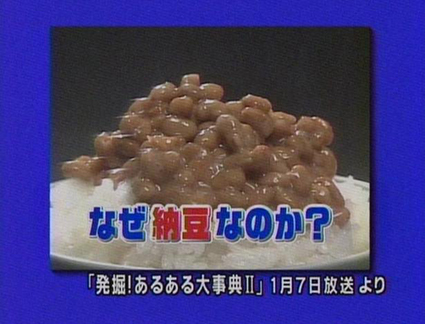

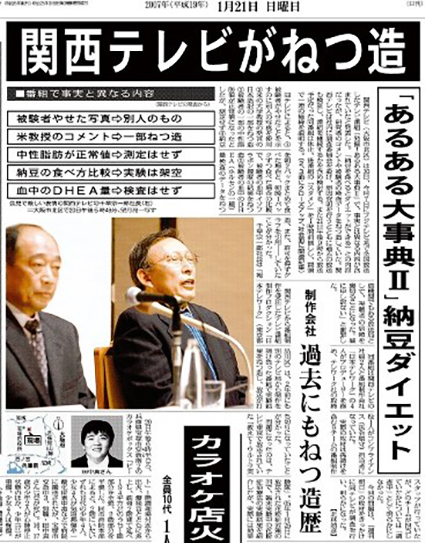

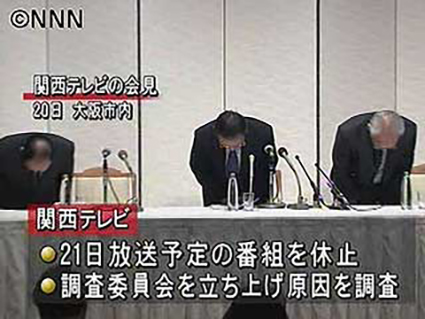

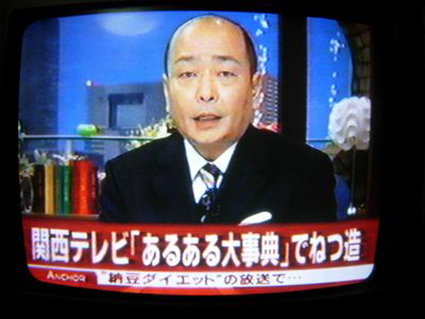

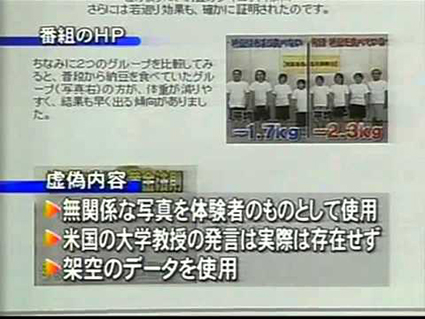

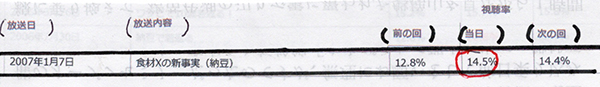

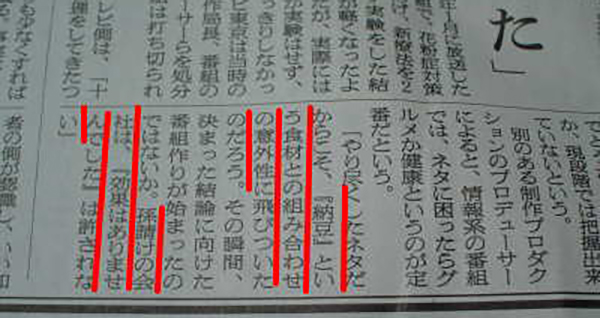

フォーラムの全体は2部に分かれ、前半の1部はタイトルに「発掘!あるある大事典Ⅱ」のねつ造問題から1年~関西テレビの取り組みと現状の検証について~」とあるように、前年1月7日に「納豆を食べると痩せられる」というテーマで放送をした際に、「納豆にダイエット効果がある」と証言したアメリカの大学教授のコメントや、実験データが改ざんされたものであることが発覚して、バッシングを受け、番組は打ち切られ、1979年10月7日の「花王名人劇場」以来この枠を一社提供していた「花王」さんは番組を降りることになりました。千草宗一郎社長は退任、関西テレビはFNSの会員資格の停止こそ免れたものの、民放連から4月に除名処分を受ける大事件となった番組の経緯や、その後の取り組みについて関西テレビ労組の田中淳委員長や石岡雅樹書記長、第三者機関の関西テレビ再生委員会委員の音 好宏上智大学助教授から、委員会としての見解のご説明がありました。私の出番はその後に開かれる2部のパネルディスカッションということもあって、それまでは客席の後方で聞いていたのですが、一般の方が混じっておられる会場にしては、話があまりにインナー向けに終始し過ぎているのではないかという気がしていました。たしかに、放送活性化委員会を設けて再発防止策を講じたり、個々の制作者の自覚を促すことも重要だとは思いますが、事は意欲や仕組みで片付くほど単純なものではなく、もっと大きな構造的な問題が背後にあると思えたのです。

「さて、何をしゃべろうか?」と考えを巡らせながら、2部の「関西テレビへの提言~番組作りのあり方・在阪局のあり方」というタイトルのパネルディスカッションに臨みました。コーディネーターは、「放送レポート」編集長の岩崎貞明さん、パネラーは先ほどの音 好宏さん、嘗て「テレビスクランブル」でお付き合いのあった、ATP理事で「クリエーターズ」代表でもある高村裕さん、それに、私と、在阪局の若い制作現場の方たちでした。各々自己紹介をした後、コーディネーターからふられた際に、私は、少し流れを変えるために「いっそ、準キー局などという陥穽を解いて、金はないけど、面白い番組をつくりまっせ!という所に立ち戻った方がいいのでは?」と発言してみました。在阪局にとって東京キー局との向き合いは重要で、全国ネットの番組を制作する際の視聴率への圧力は、かなりのものがあるといいます。それに抗するためには、実績のあるタレントや、そのタレントをハンドリングできる制作会社に頼らざるを得なくて、おのずと局のイニシアチブを発揮し辛い状況に陥らざるを得ないのです。現に問題になった「発掘!あるある大事典Ⅱ」の場合も、前シリーズの「発掘!あるある大事典」が視聴率低下傾向にあり、そのテコ入れのためにコンセプトを「分かりやすく、面白く、お役立ち感のある番組」に変え、大手広告代理店から相談を受けたキー局であるフジテレビが、関西テレビの制作部門ではなく、編成や営業部門に提案をしたものだと聞きました。しかも実際に制作をするのも、キャスティングをするのも前シリーズと同様「日本テレワーク」、ここから同社が実際に制作をする複数のプロダクションに再委託をするという構造も同じだというのです。

私が嘗て吉本興業にいた時も、関西テレビの「花王名人劇場」でも、テーマやキャスティングを決める際に、関西テレビのプロデューサーに相談したことは一度もなく、もっぱら制作会社の東阪企画さんとばかり決めていたように記憶しています。これでは局の担当プロデューサーのモチベーションなど上がるわけがありません。この構造を変えるには、関西の局が準キー局などという変な見栄を捨てて、いっそ「こっちで、面白いもん創ったるから、ネットしてやってもええで!」というくらいのプライドを持った方がいいと思ったのです。音 助教授たちの調査によると、この番組の粗利益率は関西テレビが3.7%で、日本テレワークが18.62%だったといいます。関西テレビは3.7%の粗利益を得るために、実に大きな犠牲を払うことになったのです。

納豆(ナットウ)くんも納得(ナットク)できません

音 好宏 上智大学助教授

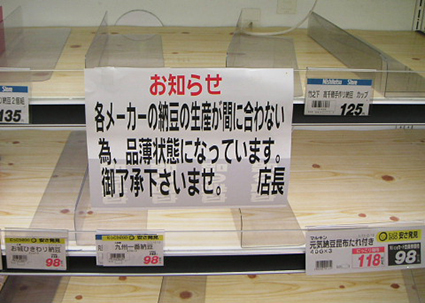

放送後はこんな状態だったのに

発覚後は、全く売れなくなり茨城県では大量廃棄も・・・