この年の4月頃ですかねえ、団塊の世代向けのフリーマガジンを出そうという話が持ち上がったのは。ちょうど巷では、1947年~1949年生まれの806万人という最大ボリュームゾーンである団塊世代が、一斉にリタイアをする「2007年問題」という言葉が、あちこちで語られるようになっていました。たしか4月4日でした、某新聞社の方から「55歳社員研修」を依頼されて、新高輪プリンスホテルで講演をしたことがあったのですが、打ち合わせの段階で、この研修の趣旨を尋ねると、「ラインから外れた人たちに、モチベーションを下げることなく、定年まで勤めていただくために行っています」と聞いて驚いたことがあります。この年から翌年にかけては、この新聞社に限らず、某証券会社や、家電メーカーからも同様の依頼があったように記憶しているのですが、モチベーションを維持することの難しさ以上に、その後をどう過ごすのかを、未だ模索しつつある自身に、果たしてそれを語る資格があるのかを突き付けられた体験でもあったように思います。

「分け登る 麓の道は多けれど 同じ高嶺の月をみるかな」(そこへ到達する手段には様々なものがあっても、目指す目的は皆同じである)という一休和尚の道歌ではありませんが、ここは一般論ではなく、それまで会社=人生であった生活から、皆より少し早めに離職をして、その後、「自ら体験したことを正直に語るしかない」と心に決めて臨んだのを憶えています。ご依頼をいただいたいずれの会社も、私のいた会社に比べれば一流といわれた企業ばかり。それだけに、その看板や立場を失ったときの喪失感はより大きなものがあることは、それ想像に難くありません。なら、いっそ「残された時間を、モラトリアム期間として活用して、少し俯瞰でものを見て、「会社 < 人生として考えてみるのもいいのではないか」、大要そのような話をしたように思います。客観視したり、新しい人脈を築くことによって、今までとは違うアイデアが浮かんだりすることもあるからです。

こんなこともあって、「2007年問題」は、私にとっても結構身近なテーマにはなっていたのですが、その多くが「労働人口の減少」や「技術や技能の伝承」、「退職給与の負担増大」、「経済成長率の低下」、「家計貯蓄率の減少」など、経済的側面からばかり語られる論調が目立ち、肝心の当事者たちのメンタルな側面に言及したものは、あまりなかったような気がしていました。

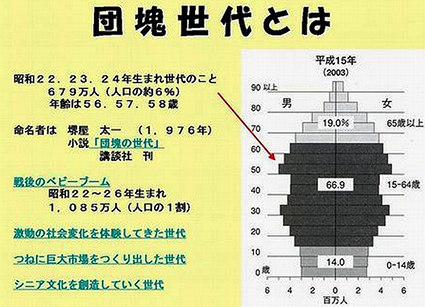

そもそも、年齢で人を一様に区切る発想は如何なものかと思っていたこともあって、堺屋太一さんが名付けられて以降、ポピュラーになっていた「団塊の世代」という言葉も、実のところあまり好きではありませんでした。「団塊」とは「土くれ」や「塊」(かたまり)のことで、そこには理念というものが入っていないように思えたからです。笑ってしまうような話ですが、後年、私がどこかの講演に招かれた際に、妙齢の女性司会者がシレっとして、「ダンコンの世代向けの雑誌を出されていて・・・」と紹介されたことがあり、思わず㊙カ所に手が行きそうになったこともありましたね。

もう一つ、「シニア」という言葉も気に入りませんでした。これは関西生まれの人間の性なのかもしれませんが、「シニア」と聞くと、どうしても「死near(近い)」に聞こえてしまうのです。私自身は1946年の生まれで、厳密な意味ではこの世代ではなく「焼け跡世代」に入るらしいのですが、自身では「焼け跡」を見た記憶もなく、同じ学年に「団塊の世代」が含まれていたこともあって、心情的には寧ろこの世代に近いものを感じていました。

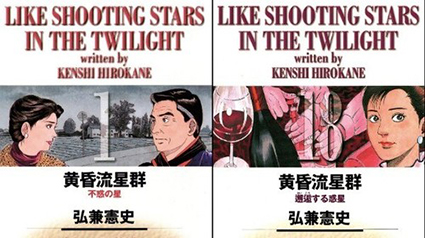

そうそう、2004年に弘兼憲史さんが「ビッグコミック」に描かれて、文化庁芸術祭マンガ部門最優秀賞に輝いた「黄昏流星群」という言葉もありましたね。こちらは、もう少しターゲットが広くて、40歳代以降を取り上げ、老いゆく過程で光り輝く意味を込めて、恋愛を主軸に人生観を描いたものでしたが、「塊」でもなく、「死が近い」でもなく、「黄昏」もしないで、この世代を表せる、何か「いい言葉はないものか」と考えを巡らせてみることにしました。

「死 NEAR」人間

「シニア犬」

こんな本もありました

1959年にはこんなヒット曲もありました。この「ビギン」はフランス領マルティニクのダンス音楽のことです