著作権という言葉で思い出しました。たしか、95年11月23日のことでした。場所は東京のホテル・ニューオータニ。お会いしたのは、秋山道男さんという方で、「スコブルコンプレックス會社」という、何やら、ややこしい名前の会社を主宰されていました。尾中さんから聞いていたお仕事も、編集者やプロデューサー、クリエイティブディレクター、装丁家、俳優、作詞家、作曲家と、まるで子供の頃に映画で見た、片岡千恵蔵さんが演じる「七つの顔を持つ名探偵・多羅尾伴内」のように、実に多才な方で、さてどこに接点があるのか?と悩みながら、お目にかかったような気がしています。

余談になりますが、この「多羅尾伴内」という映画の主人公は、どこから見ても片岡千恵蔵さんの顔なのに、「ある時は多羅尾伴内、ある時は片目の運転手、またある時は(荒唐無稽にも)インドの魔術師・・・」などと言いながら、「しかして、その実体は、正義と真実の使徒・藤村大造だ!」と正体を明かして、驚く悪漢たちを退治するのが、お決まりのパターンの映画だったのです。当時子供であった私でさえ、「皆が同じ人物だと気がついているのに、どうして、悪漢どもは気が付かないのか?」と不思議な思いを抱えながら見ていた記憶があります。もっとも、そうでなければ、ドラマにはならないという事情もあったのでしょう。思えば、GHQの「チャンバラ時代劇禁止令」によって、苦肉の策として編み出された、「ピストル時代劇」とでもいえる、この頃の手法が、後の「水戸黄門」や「遠山の金さん」、「暴れん坊将軍」、「長七郎天下ご免」などに引き継がれていることを見ると、これが東映映画の伝統的な手法なのかもしれません。

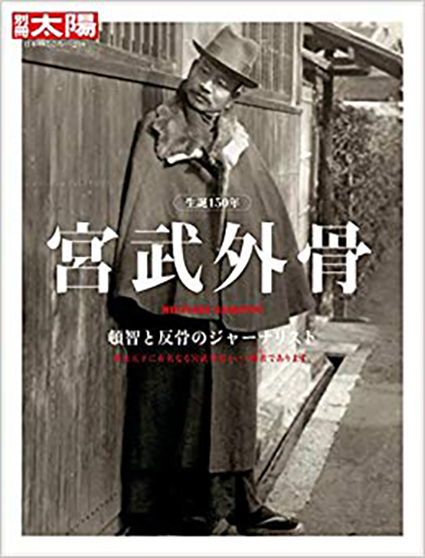

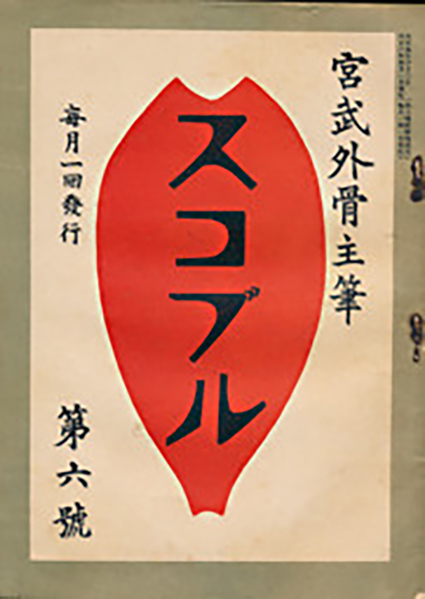

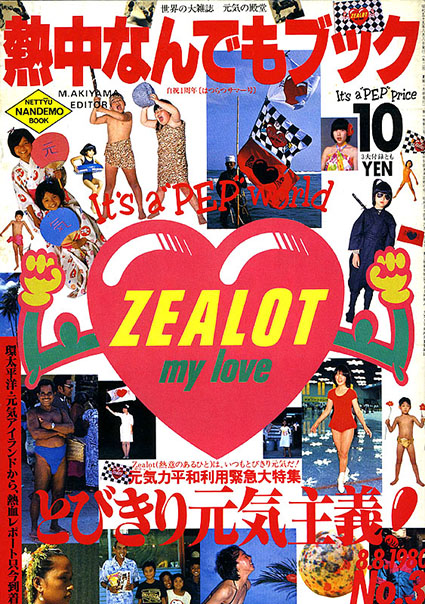

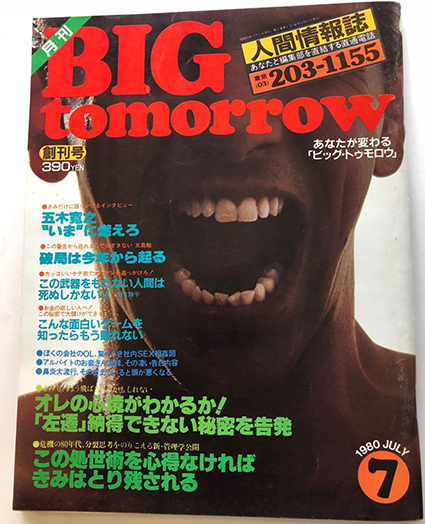

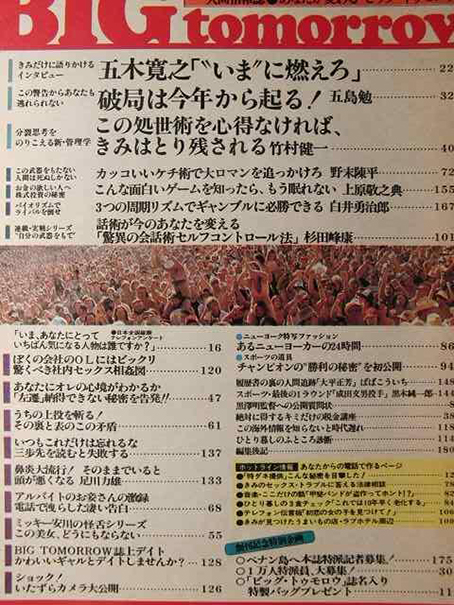

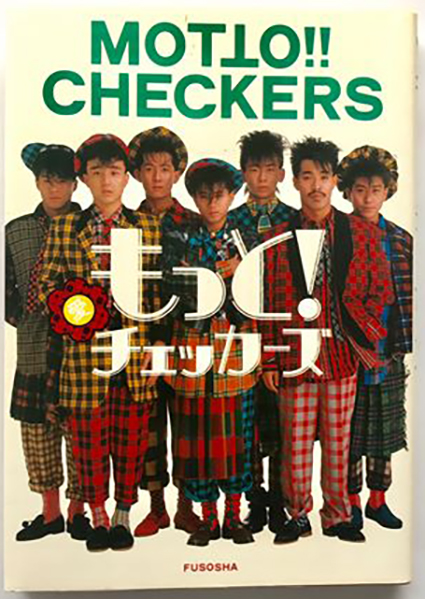

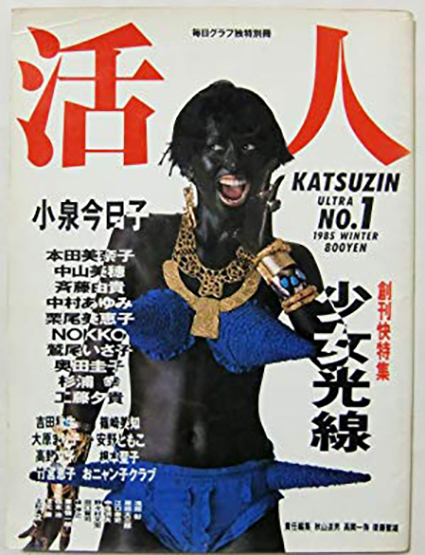

話が逸れました。秋山さんを紹介していただいたのは、たしか、「オフィス100%」の尾中さんだったと思います。「面白い方がいらっしゃるので、会ってみますか?」と、軽い言葉でお誘いを受け、好奇心に誘われて、「ぜひ!」とお願いしたように思います。今なら検索をすれば、秋山さんが、どんな人かを知ることが出来るのですが、当時はまだそんな術もなく、秋山さんが、「スコブル」という社名を、宮武外骨が刊行していた雑誌からとったことや、79年に西友の広報誌編集長として、子供向けのパンク雑誌「熱中なんでもブック」を刊行し、当時のスタッフに、林真理子さんや、中野翠さんがいたこと、80年に、青春出版の新雑誌「BIG tomorrow」にブレーンとして参加されたこと、83年に「無印良品」全般のプロデュースをして一躍人気商品にされたこと、同年からチェッカーズの総合プロデュースを行い、バンドのコンセプト、本の企画編集、映画のシノプシスなどを考え、人気バンドに育てたこと、85年に毎日新聞と共同編集で雑誌「活人」を立ち上げ、創刊号の表紙を小泉今日子さんの裸の全身黒塗り写真にして、読者の度肝を抜いたスーパー・エディターであることを知ったのは、お会いしてからしばらく後のことでした。どんなお話をしたか明確には覚えてはいないのですが、初対面のこの日は確たるテーマがあったわけでもなく漠然とした話に終始したように思います。

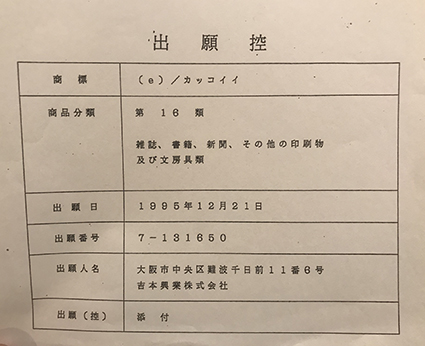

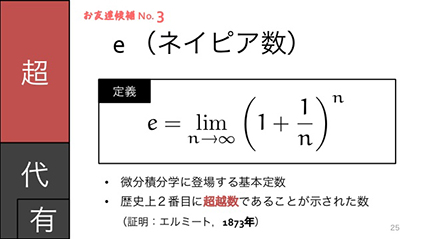

それから暫くして、尾中さんを通じて、吉本のミッションを、「( e )と表現してみては?」というご提案をいただいたのです。当時はこれを聞いて、「 e はエンターテインメントの e だし、( )をつければ、カッコイーとも読めるからいいな」と、早速サービスマークとして商標登録をすることにしたのです。ただ、その後はこのマークを使用する機会もなく、総務からは登録費用の件でやや冷たい目で見られていた時に、ペナルティを犯した業者が現れ、要した費用以上のものを回収することは出来たのですが、今にして思えば、( e )の e は、「拡大・縮小しても形が変わらない」「原点と螺旋を結ぶ線分と、その接線の角度は常に一定である」という、ネイピア数の e だったのかもしれません。文系の私などには、到底及びもつかない発想でした。

秋山道男さん

Big tomorrow 創刊号

チェッカーズ

活人 創刊号

ネイピア数を示したTシャツ