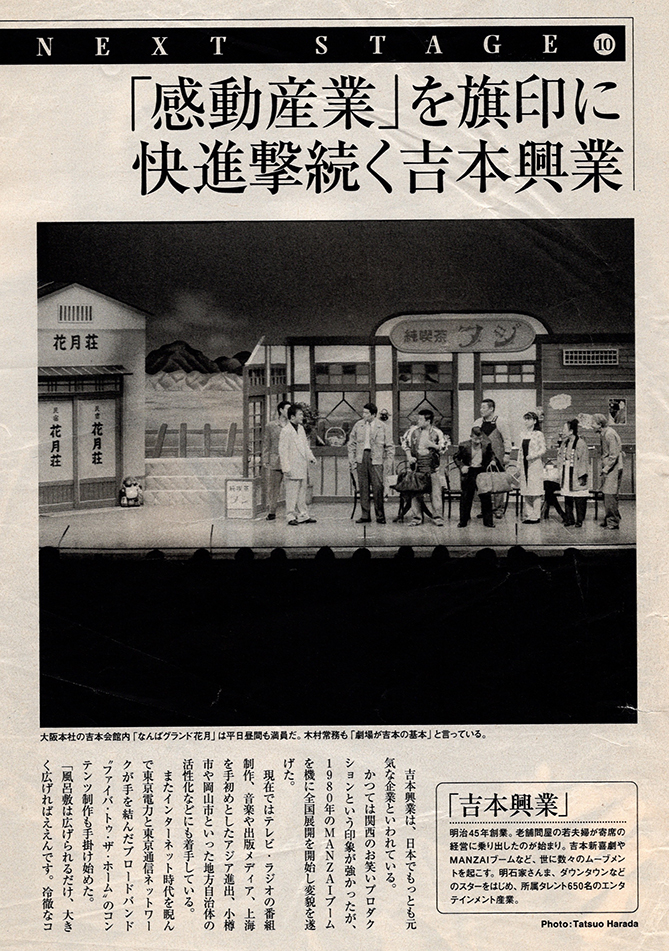

そんな中、遅れがちだった著作出版の件も、9月初旬には、サブタイトルに「〜吉本興業・感動産業への道~」と入れることも決まり、ほぼ概略が固まっていきました。「感動産業」という言葉は岡山市の萩原市長から伺って以来、ずっと私の頭に残っていたのです。「笑いの経済学」という無機質な言葉に、「エンターテインメント」という外来語や、妙法蓮華経にある「娯楽」という仏教由来の言葉ではなく、自分たちが目指すべき志を新しい言葉で示してみたかったのです。「感動」は感じることは、即ち動くことで、「感即動」とも言います。でないと、行動が鈍るということでもあるのです。

振り返ってみれば、この時期の私には、この年の内に、これまでの社会人としての人生を一旦ここで総括をして、来る2000年に備えたいという心理が働いていたのです。「呼吸」という言葉があるように、息を「吸う」ためには、吐く(呼)という行為が、まず先に来なければならなかったのですね。

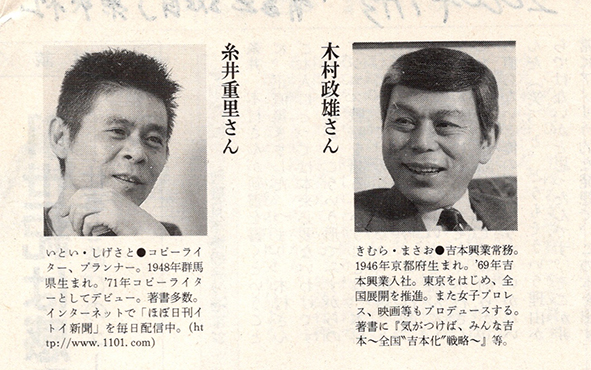

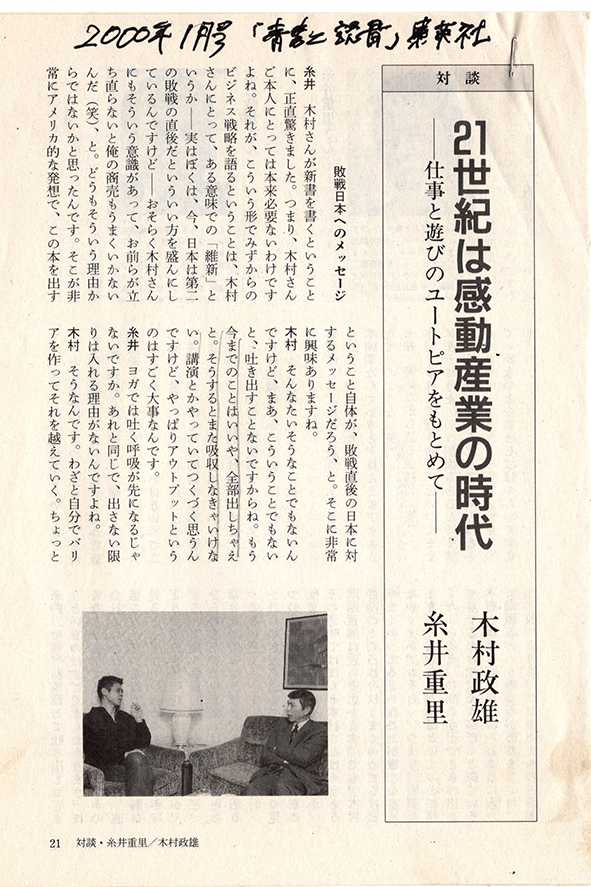

11月9日には、集英社からのオファーで、新刊告知のため、2000年1月号の「青春と読書」で、コピーライターでプランナーでもある糸井重里さんとの対談を行いました。たしか場所は、キャピタル東急ホテルだったと思います。糸井さんとは、横山やすしさんが嘗て司会を務めていた、テレビ朝日の「ザ・テレビ演芸」で審査員としてお見えになっていた頃にお目にかかったことはあったのですが、お話をさせていただくのは、この時が初めてでした。

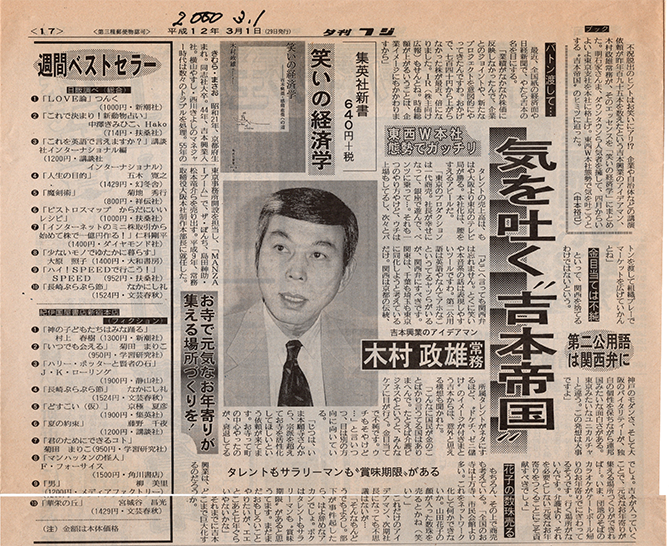

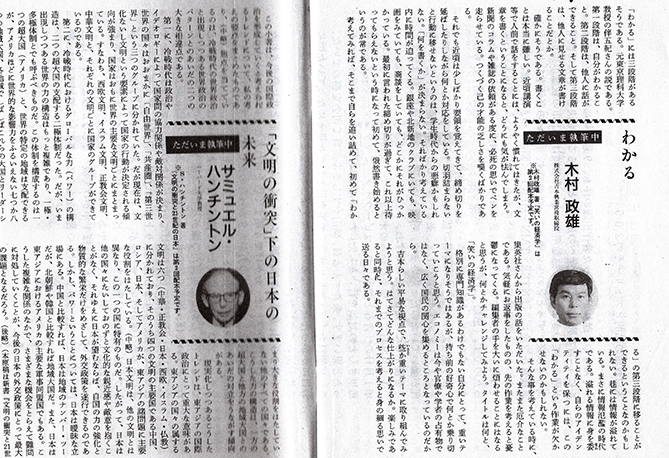

1月23日発行と記された「笑いの経済学」は、新書第2シリーズとして14冊と共に、それより5日早く、私が帝国ホテルで「全国竹村会」の講演を行った18日に発売され、集英社のブランド力もあって、4刷まで版を重ねることになりました。ただ、このシリーズのNo.11が私の本で、No.12がベストセラーにもなった、サミュエル・ハンチントンの「文明の衝突と21世紀の日本」というのは、一体どういうことなのでしょう?もしかしたら、何かの嫌がらせかと思うくらいの、並べ方でしたね。

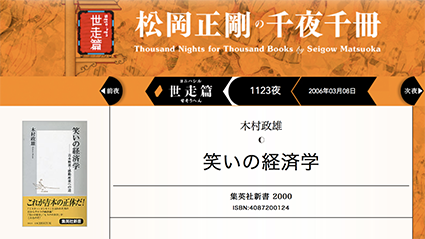

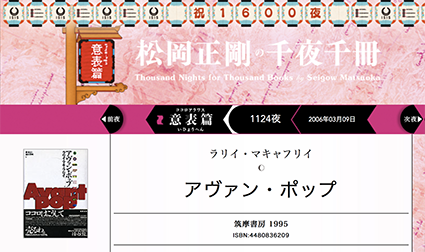

そういえば、編集工学のオーソリティでもある、松岡正剛さんの「千夜千冊」という書評にも取り上げていただいたのは、とても光栄なことではあるのですが、1123夜に取り上げられた私の前回が、アンディ・ウォーホルの「僕の哲学」で、後が、ラリイ・マキャフリイの「アヴァン・ポップ」だったのにも驚きました。どうやら私の本は、どこまでいっても箸休めのような、ホッと一息つけるような存在であったのかもしれません。

それにしても、1冊の本をほぼ1年かけて、汲々としながらようやく仕上げた私にとって、通算300冊以上の著作をものにされている竹村健一さんという人は、驚異的な方でした。若干の好奇心もあって、「一体どうやって、あれだけの本を出されているのですか?」と尋ねると、「それは自分で書いてへんからや」とおっしゃったのです。「えっ!じゃあ、誰か他の人が書いたの?」と思ったのですが、よく聞くと、自分が話したことを口術筆記して、テープ起こしをしたものを、本人がチェックをするということらしいのです。これは「テーキング・ディクテーション」と言い、タイプライターを使ってきた欧米では、著名な社会生態学者・ピーター・ドラッカー始め、旧来からポピュラーに使われていた手法なのだといいます。「さすが、フルブライト奨学生の第一号として、アメリカのシラキュース大学やイエール大学、フランスのソルボンヌ大学に留学されただけのことはあるなあ」と、妙な所で感心をしたのを憶えています。口述をすることによって、読みやすい文章表現になり、生産性も上がるというわけです。もちろん、それに耐えるだけの知識や見識と、その本を読みたいというニーズがないと、成立しないことは言うまでもありませんが、もしこれが、東京の人なら、こうもあっけらかんと、「自分で書いてへんからや!」とはおっしゃらなかったと思いますね。アイデアの出所がご本人である限り、著作権はその人に帰属をするのですから。

糸井重里さんとの対談

嫌がらせかと思うくらいの並べ方

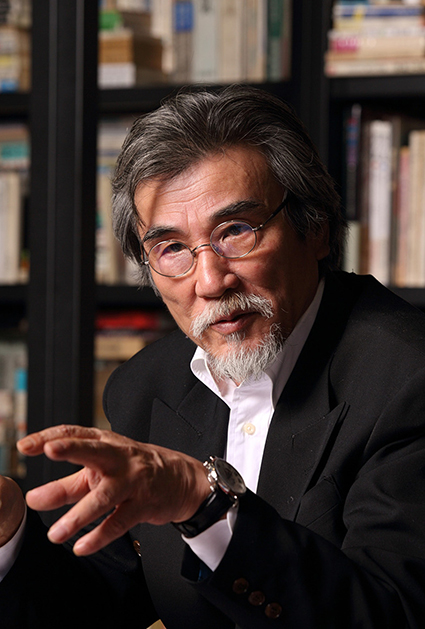

松岡正剛さん

松岡正剛さんの千夜千冊に取り上げていただきましたが・・・

私の前回が、アンディ・ウォーホルの「僕の哲学」で、

後が、ラリイ・マキャフリイの「アヴァン・ポップ」でした。

NYマンハッタンには肖像画を描いたビルが今もあります