東京から帰って驚いたのは、新喜劇の衰退の他に、放送ギャラの決め方がありました。東京では各テレビ局ごとにプロデューサーと交渉をして出演料を決めていたのですが、大阪では在版民放局が統一ランクを決めていて、年に1回、局側から送られてくる前年のランク表に、こちら側が希望額を書いて提出することになっていたのです。その後、各局が話し合い査定額を決めた後、プロダクションごとに呼び出されて、回答額を通告されるというシステムでした。私も一度だけ上司のお供をして隣席したことがあったのですが、テレビ局5人(ABC・MBS・KTV・YTV・TVO)、ラジオ局3人(ABC・MBS・OBC)の制作管理部門の担当者が居並ぶ席に、プロダクションの責任者が、1人ずつ呼び込まれて、回答額の記された書類を受け取る風景に違和感を覚えました。その姿が、まるで奉行の前にお白洲へ引き出される姿であるかのように思えたからです。しかも上げ幅はこちらの要求した額のたった2~3割くらいでした。

なんだかそのセレモニーに付き合うのが馬鹿馬鹿しくなり、自分が制作部長になった時、「今年からわが社は出席しませんので」と通告をすると、局の側から「いや、最大手の吉本さんが来てくれないと困る」とのこと。こちらは、そんなことは知ったことではありません。「これって、談合行為やカルテルを禁じた、不正競争防止法に引っかかりませんか?」と、乏しい法律用語を駆使して応じると、それ以来何も言ってこなくなりました。民放といえど、私企業に変わりはありません。お互いが切磋琢磨をせず、仕入れ金額を協定するのは、違うと思ったのです。思い上がっていると取られたかもしれませんが、放送局とプロダクションの関係を、嘗ての「使ってやる」と「使っていただく」ではなく、「出ていただく」と「出していただく」という関係に変えるためにも、ここは何としても譲れない一線だと思ったからなのです。

もう一つには、マネージャーたちの意識改革という狙いもありました。定価表みたいなものがあると、その都度ギャラの交渉をしなくていいのですから、こんな楽なことはありません。勢い原価意識も希薄になって、この仕事でいくら儲かったのかを、余り考えなくなるのです。他方、局の懐事情はそれぞれに違うわけですから、ギャラを吊り上げるばかりではなく、「この局の、この仕事は、ギャラは安いけれど、タレントにとってメリットがあるからどうしても出演させたいと思えば、自分の裁量で引き受けることもできるようにもなるわけです。唯々諾々と「昔からこうしているから」とか、「こう決まっているから」と引き受けるなんてことは、たとえその当時合理性があることであったにしても、時代が変われば、やはり変えていかなければならないのです。

各局が横並びで

と、話し合って

「みんなで決めたことだから」と通告

変えなければならないと思ったことは、もう1つありました。87年3月に京都花月が閉館、88年なんば花月が閉館され、代わってなんばグランド花月がオープンしたものの、吉本の演芸場は従来の3館体制から2館体制に減少していました。当然、2丁目劇場に出ていない、既存の芸人さんたちの芸を披露する場も3割以上減少することになります。舞台を中心に活躍している人たちにとっては切実な問題です。いや、それは、テレビやラジオで活躍している人たちにとっても同様でした。お客様の前で芸を披露して、生の反応をいただくことは、自分たちの芸を磨く何よりのモチベーションにもなるからです。

そんな時に、ふと閃いたのです。それなら、「プログラムの変更を1週間単位にすればいいのでは?」と。明治以来、寄席の出番は上席・中席・下席と10日単位でプログラムを変えるものと決まっていて(東京の寄席では未だにこのままですが)、当時の花月劇場もそれを踏襲していたのです。そのために新喜劇をテレビ中継の本数の月4本に合わせるため、「特プロ」と称して、何れかの週の半ばに徹夜稽古をして、もう1本別バージョンの芝居に変えているのを見ていて、「なんて面倒なことを」と思っていたのです。「今どき、10日単位で物事が動くことなんてない。カレンダーだって1週間単位だし」。それに週毎にプログラムを変えれば、1出番当たり13組の芸人さんが出るとして、×4週×2館で104組、従来の3館体制の117組には及ばないものの、9割近くをカバーできることになります。さっそく上申をしたものの、「4月17日スタートなんて、ポスター面が悪い」とかなんとか言って、なかなか判断が下りてきません。それも道理で皆が矢面に立つことを躊躇していたのです。

何せ林会長は、59年3月1日、梅田花月を映画館から演芸場に改装して「吉本ヴァラエティ」を始めた初日、600人の客席に17人しか入らなかったのを見て、劇場再開を主導した八田さんや中邨さんに、「お前ら、吉本をつぶす気か!腹を切れ!」と叫んだ人です。幸いMBSのテレビ中継もあって、翌年の1月2日には3,500人が入る人気館となって事なきを得たのですが、その恐ろしさは代々の社員に語り継がれていました。ただ、いつまでたっても結論が出ないので、さすがに、これは会長に直訴するしかないと思ってはいたのですが、それではルール違反になってしまうという思いもあって、悶々と過ごしていたある日、林会長の秘書の方から、「お呼びです」との声がかかりました。多分、何かお小言を頂戴したとは思いますが、ひと段落したところで、かねてからの腹案を上申すると、即座に「いいんじゃないか、そうしなさい」と言っていただき、ようやく実行に移すことができました。そういえば、林会長は新喜劇を改革したときも、「やめろ」とは一言もおっしゃらず、ただ「騒々しいが、何かやっとるらしいな」と言われただけでした。中には窮状を訴えた方もいらっしゃったかもしれませんが、その声が我々の元に届くことは決してありませんでした。

そんな、林会長も、健康のためと言って90歳で禁煙をされ、2年後に、お亡くなりになりました。そんなことなら、いっそ禁煙などされず、そのままにされていれば、もっと長生きをされていたのではないかとさえ思いましたね。もし私が「腹を切れ!」と言われていたらどうしていたでしょうね?

単位を変えるのは大変です

こんな風から

こんな風に変わりました

89年、43歳で制作部長になって、初めて年上の部下を持つことになりました。それまでは年下ばかりで、それほど気を遣うこともなかったのですが、年上となると、どう接していいのか、スタンスの取り方が分からず悩みました。たまたま、職制上そうなっただけのことで、社歴としては先輩でもあるわけですから、そこは敬意を払わなくてはなりません。これが芸人さんなら「兄さん」と呼べばいいのですが、サラリーマンの場合はそうもいきません。もちろん、「さん」をつけて呼ぶのは当然のことにしても、思い悩んだ挙句、当時フジテレビで編成部長の職に就いておられた、重村一さんに相談をしたことがあります。私より確か1歳上で、87年から若くして、中枢部門の部長職を担っておられたからです。一時期、西川きよしさんが「無理やりじゃんけん」というコーナーでお世話になった「小川宏ショー」の担当をされていた頃、お目にかかっていたのを思い出し、業務御多忙の中、新橋の新橋亭までお出向きいただき、お話をうかがうことができました。「まずは、よく話し合うことですね」と、コミュニケーションの大切さを教えていただいたのを憶えています。重村さんはこの後、編成局長になられ、現在は、ニッポン放送の会長を務められています。

帰阪後、早速4・5人の、年上の部下となる人たちと会い、重村さんから頂いたアドバイスをもとに、こちらの考え、相手の考えを忌憚なくぶつけあうことにしました。中には、「仕方がないから、一応付き合っておこうか」という人もいましたが、「何でも言って下さい」と真摯に答えてくれた人もいました。もし、自分が逆の立場に置かれたら、果たしてそんなことを言えたかどうか疑問です。思い返しても、この人たちには感謝の他ありません。

この人たちを含め、当時の制作部には社員・嘱託・アルバイトまで入れると約70人ほどいたのですが、これを機会に、その全員とマン・ツー・マンでミーティングをしてみようと思ったのです。とはいえ、1人辺りに割く時間が仮に15分間だとして、70人なら合わせて17時間半を要することになります。業務の合間にそれをこなすとなると、結構負荷のかかることでしたが、新喜劇の人たちとシリアスな面談したことに比べれば、何てことはありません。ただ、少しでも効率的時間を使うために、事前にこちらが聞きたいことを記入したプリントを渡しておき、当日はそれに従って、各自との話を進めるという形をとることにしました。

私が聞きたかったのは、「あなたは、吉本に入って、今までに何をしましたか?」と「あなたは、これから何をしたいですか?」の2点だけです。これだけ聞けば、大体のことは分かります。単に、今までのキャリアを並び立てるだけの者もいれば、たとえ小さな事であっても、自分が主体的に関わったことを訥々と語ってくれた者もいました。それぞれに皆のキャラクターが出ていて、「あの目立たない子が、こんな思いで仕事をしていたんだ」という発見もあって、結構楽しかったですね。もっとも、「給料分だけ会社に滞在すること」を旨としているような人たちにとっては、ただ鬱陶しい出来事であっただけかもしれませんが。

重村一さん

「無理やりじゃんけん」というコーナーでお世話になった「小川宏ショー」

新橋亭

個別面談

「ヤル気あり」組

「ヤル気なし」組

どうして、こんな面倒なことをやろうと思ったのかというと、(これは私の勝手な推量ですが)私が「大阪本社の制作部を見ろ」と言われたのは、「制作部を強化しろ」ということだと思ったからなのです。例によって、上司の誰からも具体的にそう言われたわけではありません。でも最初、林専務から「大阪へ帰れ」と言われた時は「また、アゲインストの風かよ」って落ち込みましたね。やす・きよさんのマネージャを外れた時も同様でした。「せっかく東京で結果をだしているのに・・・」、そうは思ったものの、いや待てよ、大阪へ帰れと言われたのは、「東京で売れるタレントを輩出したのはいいけれど、ベース基地である、大阪本体の制作力を強化しろ!ということなのではないか」と思い直すことにしたのです。結果、まんまと策にはまって、働かされたわけですから、今となっては、本当に人使いに長けた会社だったと思います。

まずは、メッセージ代わりに、新喜劇の改革をやりました。私の下した「新喜劇の抜本的改革」という方針を、大崎君をはじめとする中堅社員たちが具現化してくれて、キャンペーンを成功裏に終わらせることができました。さて、今度は制作部内のリニューアルです。そのためには、旧知のメンバーはともかく、私が東京へ行っていた8年間に入ってきた若い人たちが、どんな意識をもって、仕事に向かっているのかを知りたいと思ったからなのです。

ただ、シビアな東京で、他のライバル事務所と、しのぎを削ってきた私にとって、大阪に吹いている風は生暖かいものでした。業界のパーティなどに出ても、出席している人たちの顔触れは、私が東京へ行った8年前とほぼ変わっておらず、その分だけ歳を重ねた顔が、あちこちに並んでいるだけでした。「大阪は、せっかくタレントを育てたのに、おいしいところをみんな東京に持っていかれた」、「吉本が東京へ出たおかげで、タレントのギャラが上がってしもうて、えらい目に合うてますわ」そんな被害者意識にとらわれたような言葉を耳にするにつけ、思わず「かつて、進取の気風に溢れていた大阪は、一体どこへ行ってしまったんだ!いつからここはガラパゴスになったんだ!」と叫びたくなったことも1度や2度ではありませんでした。テレビの流通の拠点が東京ならそこへ行くことは当然のこと。むしろそれなら、メジャーな流通経路に乗る、新しい才能をどんどん産み出せばいいだけのことです。何と言っても大阪は笑いの偏差値の高い土地柄、その激戦区を勝ち抜いてきたタレントが、通用しないわけはないのです。

そうそう、ガラパゴスといえば、東京ではついぞ見かけなくなった、「えっ今時?」なんて、珍しい古代種のようなおばちゃんが、悪びれる様子もなく、街中を平気で闊歩しているのに遭遇して、新喜劇ではありませんが、思わず「死んだふりをしよう!」と思ってやり過ごしたこともありましたね。

口々に

と、グチる人たち

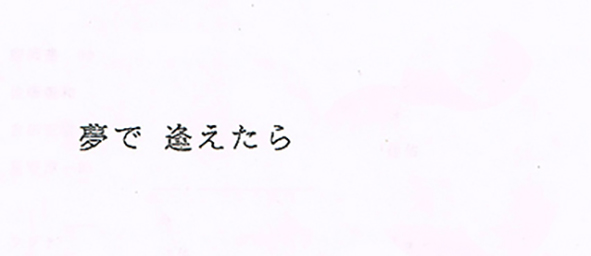

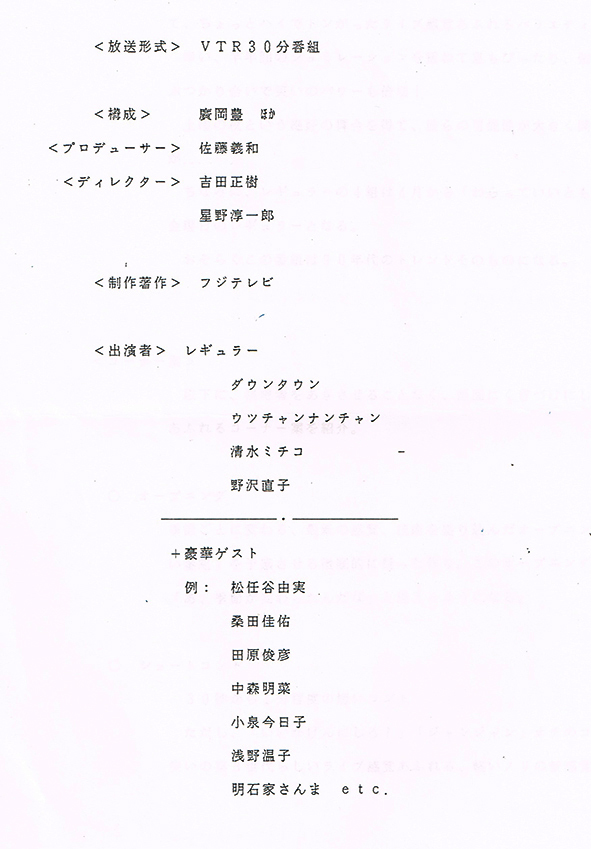

88年にはフジテレビの佐藤義和プロデューサーによる「夢で逢えたら」、91年には「ダウンタウンのごっつええ感じ」が始まり、ダウンタウンは次代のスターとしての地位を歩み始めるようになります。もちろん本人の努力もさることながら、彼らをここまで持ってきたのは、大崎洋君の功績であるのは異論のない処です。よく、何年に〇〇のマネージャー、〇〇のマネージャーと紹介をされたりしますが、多くの場合は前任者を引き継ぎ、次にバトンを渡したというだけのことです。一時期、完成したタレントである仁鶴さんや、花紀京さんを担当していた私のようなものです。と、いう意味では、たとえ会社から正式の担当と言われなくとも、ゼロから、彼らを実質ここまで持ってきた彼は、真のマネージャーであったと言っていいのかもしれません。真の仕事とは、「何を生みだしたか」ということに尽きるのではないでしょうか。

広報部員でありながら河内家菊水丸の才能に目を付け、CM音楽の奇才・吉江一男さんによるコマーシャルソング「カーキン音頭」をヒットさせて、一躍有名にした竹中功君や、停滞気味であった間寛平さんを再生させた比企啓之君、当時無名に近かった宮川大助・花子さんを売り出した松岡(現・大谷)由里子君なども、そう言えるかもしれません。そしてもう一人、「木魚君」こと泉正隆君にも同じことが言えるのではないかと思います。

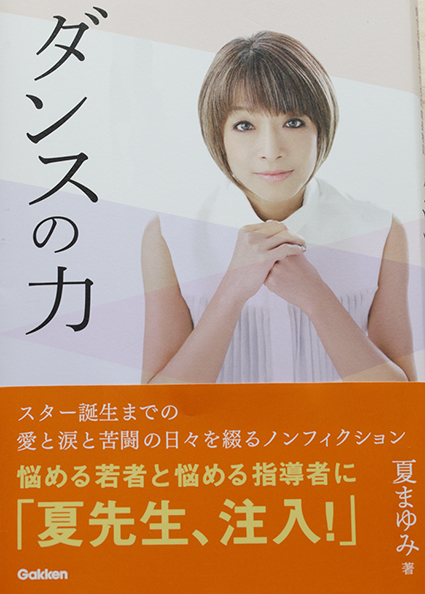

91年、彼は2丁目の若手6組12人、雨上がり決死隊(宮迫博之・蛍原徹)、ナインティナイン(岡村隆史・矢部浩之)、チュパチャップス(星田英利・宮川大輔)、バッファロー吾郎(竹若元博・木村明浩)、FUJIWARA(藤本敏史・原西孝幸)、へびいちご(島川学・高橋智)を、ダンスもできるアイドル芸人ユニット「吉本印天然素材」としてデビューさせました。演出は東京ボードビルショーを手掛けた谷口秀一さん、そして振付は、後にモーン二ング娘やハロー!プロジェクトの振付で有名になった夏まゆみさん。スタート時からNTVの「吉本印天然素材」やTBSの「ピカピカ天然素材」など、レギュラー番組を持ったこともあって、全国で展開したライブでも人気を博するようになりました。

笑えるのは、松竹芸能が、「吉本印天然素材」(略称「てんそ」)に便乗して、ますだおかだ・TKO・よゐこ・のイズの4組8名で、「松竹印人工素材」(略称「じんそ」)をデビューさせたことです。これって、いくら何でもパクリすぎです。案の定、全く世間に知られることもなく消滅してしまいましたね。やはり「人工」は「天然」には勝てなかったのです。東京でも同時期に、お笑い系の事務所が集まって、「てんそ」に対抗すべく、ネプチューンや、海砂利水魚(現・くりぃむしちゅー)ら7組16名のお笑いユニット「東京ギャグファクトリー」(略称T.G.F)を始めましたが、各社の思惑が違ったのか、うまくいかなかったようですね。ある時、泉君に「あの6組どうやって選んだの?」と尋ねると、「いや、一番ヒマな6組を選んだだけです」と言っていましたが、千原兄弟がオーディションに落ちたところを見ると、とても、その言葉を文字通りに受けるわけにはいきません。

「夢で逢えたら」の企画書

谷口秀一さん

夏まゆみさん

吉本印天然素材(略称:てんそ)

東京ギャグファクトリー(略称:T.G.F)

次に彼が取り掛かったのは、電通さんと組んでの番組開発でした。ちょうど、企画推進部に井口高志さんという関西学院大の同級生の方がおられたということもあって、まずはテレビ朝日で15分の「東京なにわ倶楽部」という深夜番組を始めました。「吉本新喜劇ギャグ100連発ビデオ」を企画された、イラストレーターのみうらじゅんさんと、チャーリー浜さんの番組でしたが、あまりにマニアックな内容だったこともあって、残念ながらあっという間に終わってしまいました。すぐに、別企画をプレゼンしたものの、テレビ朝日では実現せず、時を置いて新企画を別の局にプレゼンしようということになったのですが、プランニングと演出を誰にお願いするかという所で、頭に浮かんだのが伊藤輝夫さん、今のテリー伊藤さんだったのです。

伊藤さんは、元読売テレビの斎藤寿孝さんが設立されたIVSという制作会社で、NTVの「天才・たけしの元気が出るテレビ」や、KTVの「上海紅鯨団が行く」・「ねるとん紅鯨団」という人気番組の総合演出をされていて、私も伊藤さんの顔と名前だけは知っていたものの、まだキャスティング担当のプロデューサー・牛丸謙壱さんほどに親しいという間柄ではありませんでした。

その牛丸さんから、「伊藤がIVSを辞めて、独立をすることになった」と聞き、「どうされるんだろう?」と思っていた矢先、行きつけの食事処「かわにし」でばったりと伊藤さんに出会ったのです。「肉じゃが」が旨くて、いつものように赤坂の店を訪ねると、カウンターの端っこに、伊藤さんがどこぞのオネエチャンと座っておられて、私に向かってペコッと会釈をされたように思います。ただそれだけのことだったのですが、私には何やら運命的な出会いのように思われ、新企画を実現するため、「誰にプランニングと演出をお願いしようか?」という話になった時、ふと彼のことが頭に浮かんだのです。伊藤さんには、後日改めて電話を差し上げ、東京事務所まで出向いてもらい、趣旨の説明をさせていただいて快諾していただきました。

こうして、伊藤さんを交え、出来上がった新企画が、92年4月からテレビ東京で始まった「浅草橋ヤング洋品店」だったわけです。MCが小林幸子さん、サブMCがルー大柴さん、清水ミチコさん、近田春夫さん、レギュラーが浅草キッド、江頭2:50、清水圭さん、ナインティナインという人たちで、当初若者向けファッション・サブカルチャー番組として火曜21時でスタートをしたのですが、半年後に日曜21時へ移行してからは次第にバラエティ色を強め、ファッション界の「ヒロミチナカノ」の中野裕通さん、パフォーマンスをする中華料理人の周富徳さん・周富輝さん兄弟や、金萬福さん、城南電機の宮地社長など異色のキャラクターを発掘した名物番組となり、95年後継番組の「ASAYAN」へと引き継がれて行きました。

みうらじゅんさん

伊藤輝夫さん

「浅草橋ヤング洋品店」の企画書

ファッション界の「ヒロミチナカノ」の中野裕通さん

城南電機の宮地社長

異色のキャラクターを発掘した名物番組になりました

1988年、吉本は名古屋に事務所を構えることになりました。名古屋局が大阪よりも距離の遠い東京からタレントをブッキングしているのを、何とか大阪寄りに代えてみたかったのです。そのためには大阪からダイレクトに名古屋へ攻めていくのではなく、まず東京で成功を収めてから出て行った方が、受け入れてもらい易いのではないかという読みもありました。名古屋を中心とする東海地方は三大都市圏の一つ、ここを抑えることによって吉本の商圏も広がっていくと思い、提案をしてみたのです。

幸い名古屋では、「ラブラブダッシュ」で横山やすしさんが水谷ミミさんと司会をしていたCBCの佐野さんや、特番でお世話になっていた名古屋テレビの小塚さん等、なじみの方もいらっしゃったのですが、最も頼もしかったのがヨコネエこと、横田佳代子さんでした。東映中部支社で宣伝プロデューサーを務めた後、独立をして「ペアレンツ」を設立、映画・音楽・書籍のプロモーターとして活躍をされている人です。商売柄かどこにでも顔が利き、野沢直子さんがお世話になっていた、若者向け人気番組「5時サタマガジン」のトップ・澤田健邦さんはともかく、若手プロデューサーの柴垣邦夫さんや、刈谷隆司さんなどはまるでタメ扱いで紹介をしていただきました。ちょうどお昼時になったこともあって、名古屋名物の「ひつまぶし」を食べようということになって、熱田神宮脇にある、ひつまぶし発祥の店「蓬莱軒」へ行こうということになりました。道すがら、ウーパールーパーみたいな顔をした横田さんが、「内緒だけど、蓬莱軒のおかみさんって、ウナギみたいな顔をしてるんですよ」と解説され、「いくら創業来140年タレを受け継いでるとはいえ、顔がウナギに似るわけないだろ」と思いつつ行ったら、ほんとに似ていて笑ってしまったこともありましたね。

下見の結果、事務所を東海テレビ近くの東桜に決めたのはいいのですが、問題は誰を責任者にするか?ということです。そこで選ばれたのが、かの泉君だったのです。マネージャー時代にダブルブッキングをしてタレントがレギュラー番組を失ってしまい、家の前で一晩中土下座をしたり、通りがかった会議室から聞こえてきた人事の機密情報を社員のボウリング大会の席で漏らして、上層部の怒りを買い、多少「所払い」的な意味もあったかもしれません。まあ、それは冗談にしても、86年に名古屋出身のポピンズを担当して、幾分土地勘があったことを買われての起用であったことは確かです。東京事務所へ移るまで泉君はこのコンサバティブな地で雌伏の時を過ごし、来るべき時に備えて、仕事を憶えていったのだと思います。

何年かのちに、東京で角川春樹さんを交えて食事をさせていただいて以来、横田さんにはお目にかかっていませんが、お元気にされているのでしょうか?それとも、蓬莱軒の女将の恨みを買って、「いなわしろ淡水魚館」か「箱根園水族館」あたりで、ウーパールーパーとして飼育されておられるのでしょうか?

「ラブラブダッシュ」

「5時サタマガジン」

「ヨコネエ」こと横田佳代子さん

パーソナリティ「つボイノリオ」さんと「ヨコネエ」

ウーパールーパーに似てませんか?

蓬莱軒の女将さん

ちなみにウナギを持っている方が女将さんです

あつた蓬莱軒のひつまぶし

翌89年12月には福岡に事務所を作りました。名古屋と同様、九州の中心・福岡に事務所を作り、九州マーケットを抑えようということです。特に当時は、86年にオープンした九州最大のディスコ、「マリアクラブ」が隆盛を誇っていて、週末には九州全域から若者たちが屈指の人気スポットを訪れるため、鹿児島本線の特急列車「つばめ」や長崎本線の特急「かもめ」に乗って集まり、「ツバメ族」や「カモメ族」なる言葉まで生まれていたほどでした。通りの名も「天神万町」から「親不孝通り」に変わったのですから、かなりのインパクトを与えたということです。福岡は単に人口が多いというばかりではなく、若者たちを吸引する魅力に溢れた街でもあったのです。

とはいえ、当初はそんな若者を吸収することもなく、しばらくは、舞鶴に構えた事務所をベースに、築港にある温泉劇場などのイベントや、地元局への既存タレントの売り込みを図るなど地味な活動を営々と続けてはいたのですが、ディスコブームがやや下火になった後の93年、下川端町に大型商業施設「博多リバレイン」や、「キャナルシティ」がオープンして再び活況を呈するようになったのを機に、99年、博多駅に隣接した福岡交通センターに事務所を移し、福岡111劇場(のちにゴールデン劇場に改称)を併設して以降、地元タレントの育成に努めるようになり、今東京でも活躍している華丸・大吉はじめ多くのタレントを輩出するようになりました。そのきっかけをつくったのが、当時の責任者、鹿児島出身の、「切符が下に・・・」事件で名をはせた、あの玉利君だったのです。

開放的で、明るく、祭り好き、そんな福岡のラテン的な気質が合ったのか、玉利君は切符を列車の下に落とすこともなく、局の人ばかりか、溝江建設の社長など地元企業の方にも愛されていました。開放的と言えば福岡という地名も、秀吉の軍師黒田官兵衛の嫡男・初代藩主の黒田長政が出身地の備前国福岡に因んで付けたと言われますし、東京の赤坂や白金、京都の祇園や舞鶴という地名もあります。名物の明太子も、「ふくや」の創業者・川原俊夫さんが、少年期を過ごした釜山で食した、たらこのキムチ漬を進化させたものだといいます。(因みにかの国では助惣鱈のことを明太・ミョンテというそうです)、東京までの距離が886kmに対して、上海までが879km、釜山までが218km、福岡を中心に考えれば東京よりも、上海や釜山の方が近いのです。そうしてこの地は、昔からアジア大陸との交流の窓口として栄えてきたのですから、自ずと外に開かれた気質が醸成されてきたということなのでしょう。そういえば博多名物の那珂川沿いに広がる屋台も、韓国で見た風景に似ている気がします。「きっとうまくいく」、そう直感した福岡は、事務所を開設した他のどの地域よりも多くのタレントを輩出するようになりました。

特急つばめ

特急かもめ

伝説のマリアクラブ

吉本111劇場

福岡交通センタービル

中洲の屋台風景

初代藩主となる嫡男・黒田長政

ふくや創業者・川原俊夫さん

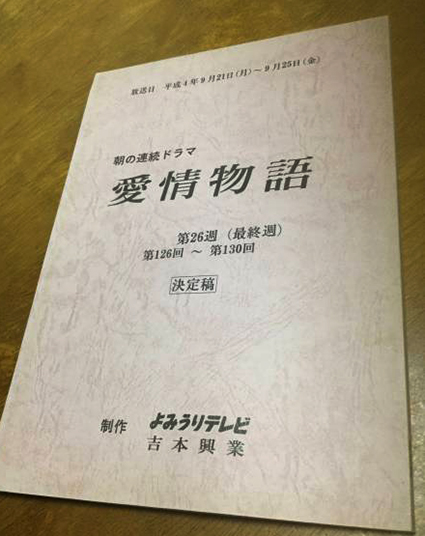

92年3月30日からはYTVの今岡大爾さんからの提案で、朝の連続ドラマ「愛情物語」を共同制作することになりました。ドラマに限らず何もかもが東京へ移行していく中で、大阪制作のドラマを復活させるべく、86年からYTVが堅持していた枠で、「花一番」「おさと」などに続く、シリーズ13作目の「愛情物語」という作品でした。何せ、半年間というスパンのドラマなど手掛けたこともなく、大いに不安はあったのですが、これもいい経験になると、お引き受けすることにして、女性ターゲットのドラマであること、バラエティと違った繊細さが求められることなどを考慮して、プロデューサーには、女性制作部員の先駆として、「さんまのまんま」などにも関わっていた河野由美子君をプロデューサーに、アシスタント・プロデューサーには、新聞記者からトラバーユしてきた新矢由紀君を当てることにしました。これから先に、吉本がドラマ制作に乗り出したとき、プロデュースできる人間が必要になると思ったからです。

収録が、確かミャンマーかどこかの海外ロケから始まるという事になり、大慌ての内に新矢君が旅立ったのを憶えています。おまけに、吉本からの出演者は桂小文枝(後の5代目桂文枝)さんくらいのもので、主役の根本りつ子さん、三浦浩一さんなど他社の俳優さんばかりとあって、さぞかし2人とも苦労が多かったとは思いますが、全作をプロデュースされた今岡さんの指導よろしきを得て、何とか無事に9月30日のオーラスを迎えることができました。

この年にはもう一つ大きな出来事がありました。2年前に取り壊した梅田花月が地上8階地下3階の「SWINGうめだ」として再建されたのです。そういえば、なんば花月跡に2年前再建されたビルも「SWING吉本」でした。いったい誰が気に入って、ビルの名前に「揺れる」などと不吉な文字を被せたのかと思っていたのですが、何の説明もなく、どうやらこの場合は、ジャズでいうSWING、「ノリ」とか「躍動感」という意味で付けたのではないかと勝手に思うことにしました。なんばの場合は全館に、事業部が「ティップネス」などテナントを入れるということで、我々には関係がなかったのですが、うめだの場合は1〜8階までは、「かに道楽」などのテナントを入れるけれども、地下に関しては劇場を造るというのです。

ハードを造る作業には関わらなくても、運営の主体を担うのは我々の制作部になってきます。建物は縦に伸びた分だけ、以前の梅田花月に比べて狭いものにならざるを得ません。建築家の吉柳満さんに聞くと「座席数180席、立ち席を入れてもキャパシティ230が限界」とのこと。黒を基調にした和風モダンな造りを活かして、「いっそ、落語専用劇場にでも」と思ったものの、「それだけのキャパシティを確保するには急勾配にせざるを得ない」と聞き断念しました。せり上がる客席に向かって、顎を上げっぱなしにしていたのでは落語にならないからです。当時の、うめだプロジェクト・リーダーの田中宏幸君と悩みましたねえ。とはいえ、8月8日のオープンは決められています。結局オーディションをして、歌あり、ダンスあり、マイムありのオリジナルのパフォーマンスをする以外にないということになりました。劇場名は「うめだ花月シアター」そしてその後に、この劇場のコンテンツを世界に向けて発信したいとの思いを込めて「OSAKA JAPAN」と付けることにしました。

今岡大爾さん

当時、北区岩井町にあった読売テレビ

「愛情物語」の台本

主演:「水島美千子役」の根本りつ子さん

07年、プロデューサーを務めた映画「少年河内音頭取り物語」で、

菊水丸さんとトークする新矢由紀さん(左)

建築家の吉柳満さん

急勾配の客席(うめだ花月シアター)

92年3月には、劇場のオープンの発表と専属タレントのオーディションを実施。4月にはオーディションをして21人の合格者を決め、5月にはレッスンを開始と慌ただしく時は流れていきました。とは言え、そこはプロデューサーの田中君らに任せ、私は大崎君と共に、5月9日から15日まで特番の下見で、テレビ朝日映像の原田忠幸さんたちとパリを訪れ、テレビ朝日のパリ支局や日本大使館を訪ねたりした後、原田さんと別れ、大崎君とロンドンへ飛び、中村龍史ご夫妻とお目にかかって、中華料理店で食事をした後、プリンス・エドワード・シアターでミュージカル「Some Like It Hot(お熱いのがお好き)」を観ました。中村龍史さんは劇団四季を退団された後、84年から95年までユーミンの武道館コンサートの構成・演出・振付をされていた方で、90年に東京パフォーマンスドールを立ち上げられていて、大崎君はこの頃、93年に大阪パフォーマンスドールを立ち上げるべく動いていたのです。中村さんはこの後2001年にマッスルミュージカルを立ち上げられたのですから、たいしたものだと思います。

さらにこの後ニースへ飛び、車で40分かけてカンヌに着き、当時、海外エンターテインメント作品のビデオソフト版権の取得・販売などをされていた、HRSフナイの三浦専務と市岡さんにお会いしました。折から開かれていた「カンヌ映画祭をみませんか?」とお誘いを受けていたのです。もっとも、映画祭の方はちらっと雰囲気を見ただけで終わったのですが、印象に残っているのは、ビーチに横たわっているトップレスの美女の方でした。これを見ただけで「ああ、カンヌまで来た甲斐があった」と思ったのですから、情けないというしかありませんよね。この日は4人で海辺のレストランで海鮮料理を食べた後、メルキュール・ラ・ロシェル・ヴィシュポールシュッドという舌を噛みそうなホテルに泊まりました。翌日は4人で列車でモナコに移動して、パレス見物をした後、ニースからフランクフルトを経由して成田に戻り、翌日にサウスタワーホテルで行われるシャークアイ・野山君の結婚式に出るため、さらに伊丹まで移動しました。

社内結婚だったのです。そういえば、彼が新婚旅行で買ってきてくれたネクタイを、後日何かの折に「これあげるよ」ってプレゼントしようとしたら、言いにくそうに「これ、僕が差し上げたモノなんですけど・・・」と言われて、気まずい思いをしたことがありましたね。そうそう、パリへご一緒した原田さん、元いらしたTBS時代に、「お笑い頭の体操」のゲスト・ブッキングをされていた頃からのお付き合いなのですが、彼の結婚式に私は3回も出ているんです。(いや、さすがに3回目は断ってご祝儀だけを渡したかもしれません)しかも新婦はJAL〜BA〜JALといずれもCAさん。多分「制服フェチ」だと思うのですが、どうかと思いますよ。そんな原田さんとは違って、野山君は一人の女性と添い遂げたのですから立派なものです。野山くんは、野沢直子さんや桂文珍さんのマネージャーとして立派に務めあげました。ただ、くれぐれも深酒だけには気を付け、「サメの目」にならないでもらいたいものです。

中村龍史さん

プリンス・エドワード・シアター

「Some Like It Hot(お熱いのがお好き)」

「大阪パフォーマンスドール」

ビーチに横たわる美女

海辺のレストランで食べた海鮮料理

宿泊をしたメルキュール・ラ・ロシェル・ヴィシュポールシュッド

野沢直子さんや桂文珍さんのマネージャーを務めた野山君