MANZAIブームは、師匠と弟子の関係を経て、初めて舞台デビューできるという従来のタレントの育成システムまで変えてしまいました。目敏い吉本興業はこの流れを見て、82年4月にNSC(ニュースタークリエーション)というタレント養成学校を立ち上げたのです。「養成期間1年、入学金3万円、1か月学費1万5千円、年齢16歳~22歳まで」という条件で募集して、240名の応募者の中から70名を選んで第1期生としてスタートさせたのです。初代校長を務めた冨井さんは後に、「漫才ブームが起こって開講を考えた。ブームで出た漫才師はセンスも違っていた、紳竜なんて、我々の考えていた漫才を超えていた。そこで、若いお客さんが欲している感覚の芸人を育てないとあかんと思った」と設立の動機を語っています。そして、この設立の動機に魂を入れたのが、東京から帰った大崎君だったのです。この1期生からダウンタウンやハイヒール、トミーズが生まれ、やがて86年、旧南海ホールを改装してできた心斎橋2丁目劇場を起点として多くのタレントを輩出していくことになったというわけです。

心斎橋2丁目劇場も最初は「お笑い探検隊」というバラエティショーや、ダウンタウンを主役にしたコメディを月に1度の割合で上演するくらいだったのですが、次第に女子高校生たちが押し寄せ、開演前から列ができるほどの活況を呈するようになりました。プロデューサーとして劇場を仕切っていた大崎君の狙いは「アンチ吉本」「アンチ花月」。会社としては、ファームとして、花月劇場への登竜門と位置付けていたようですが、そんなヒエラルキーは、彼の思惑とは異なっていたようです。「革新は傍流から生まれる」といいますが、結果論でものを言えば、花月劇場という空間から、2丁目というガラパゴス島に隔離することによって、従来とは異なる種のタレントが進化した例といえるのかもしれません。2丁目劇場を大きく飛躍させたのは、MBSのウィークデイに放送された公開生番組「4時ですよーだ!」が始まった87年4月のことです。当時、私は東京にいて、NSCや2丁目劇場には関わっておらず、せいぜいMBSの制作幹部にレギュラー番組の実現をお願いしただけのことですが、「ヤングおー!おー!」といい、「4時ですよーだ!」といい、節目節目に吉本がMBSさんにお世話になってきたことがよくわかります。

この年の10月31日、千日前に本社を移転するにあたって、新劇場なんばグランド花月では通常の杮落し興行に加えて、夜の公演をやるNGKシアターではロングラン公演をやることが決まり、東京で高見の見物を決め込んでいた私にも声が掛かったのです。「昼は冨井部長、夜はお前が担当しろ」というのです。冨井さんには田中君、私には大崎君が付くというシフトでした。「どうせなら、楽な昼間をやらせて!」とも思ったのですが、しんどい方を選ぶというのが習い性となっていた私に、断るという選択肢は残っていませんでした。1934年にニューヨークから、若き日のダニー・ケイもいたというマーカスレビュー団60人を招いて、日劇で45日間興行を打って、吉本の名を大いに高めた体験の故か否か解りませんが、外国からショウを呼べというのです。ただ、ロンドンやニューヨークでミュージカルを観たことはあっても、向こうに知り合いがいるわけでもない私一人でできる仕事ではありません。誰に相談すればいいのかと悩んだうえ、「やっぱりこの人だ」と思って相談したのがフジテレビの横澤さんでした。

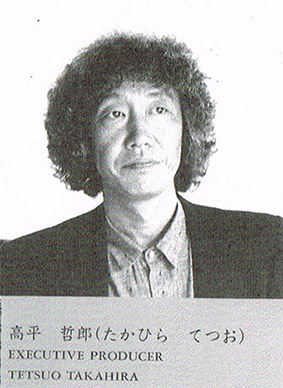

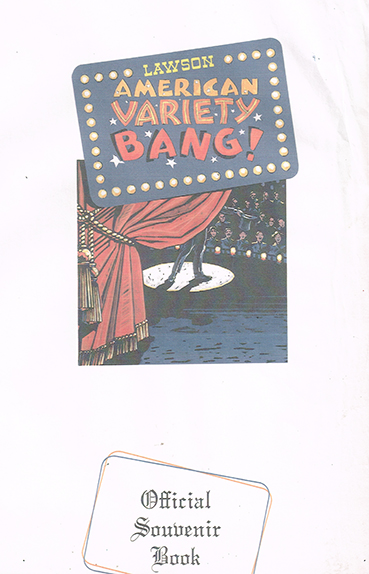

まずは正式のご依頼をということで、大阪本社から中邨副社長、林専務に上京していただき、2月16日に会食をしたのが朝日生命ビル14階の「吉祥」でした。その後、横澤さんからご連絡をいただき、「笑っていいとも」や「今夜は最高」の構成作家兼スーパーバイザーで、ニューヨークのショウビジネスにも詳しい高平哲郎さんと、高平さんの強い推薦で越路吹雪さんや、加山雄三さん、クレージーキャッツを手掛けた音楽ディレクターの渋谷森久さんを交えて、歌あり・踊りあり・笑いありの舞台で「アメリカでも見られないアメリカのショウがやってきた!」という企画の骨子が次第に固まっていきました。タイトルは「アメリカン・バラエティ・バン」。

心斎橋2丁目劇場

NSC1期生(ダウンタウン浜田・松本、銀次・政二、ハイヒールモモコ・リンゴ)

冨井さんとNSC1期生

「4時ですよーだ!」

「アメリカン・バラエティ・バン」

スタッフも、総監督は横澤さんで、プロデューサーはアメリカ側が元ブエナビスタの副社長、チャールズ・コールソンと林専務、私はアシスタント・プロデューサーという立場でした。構成は東京ディズニーランドの初代副社長でもあったラリー・ビルマンと高平さん、振付と演出はディズニーランドでも振り付けをやっている、ウォルター・ペインターと高平さん、ヴォーカル・アレンジはマービン・レアード、ダンス・アレンジはマーク・ハミル、オーケストレーションは宮川昌さん、美術クレア・グラハムと岩井正弘さん、舞台監督は高平さんの事務所の和田勝利さんと決まり、5月11日東京で中邨副社長、林専務、横澤さん、高平さん、渋谷さんを交えて確認を取り、いよいよ動き出すことになりました。

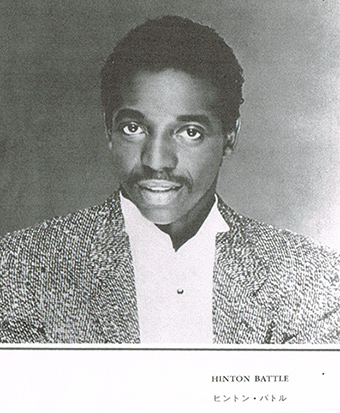

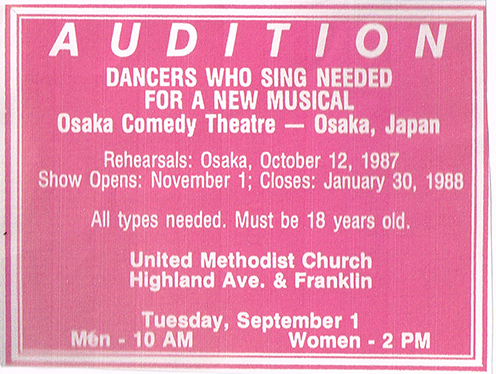

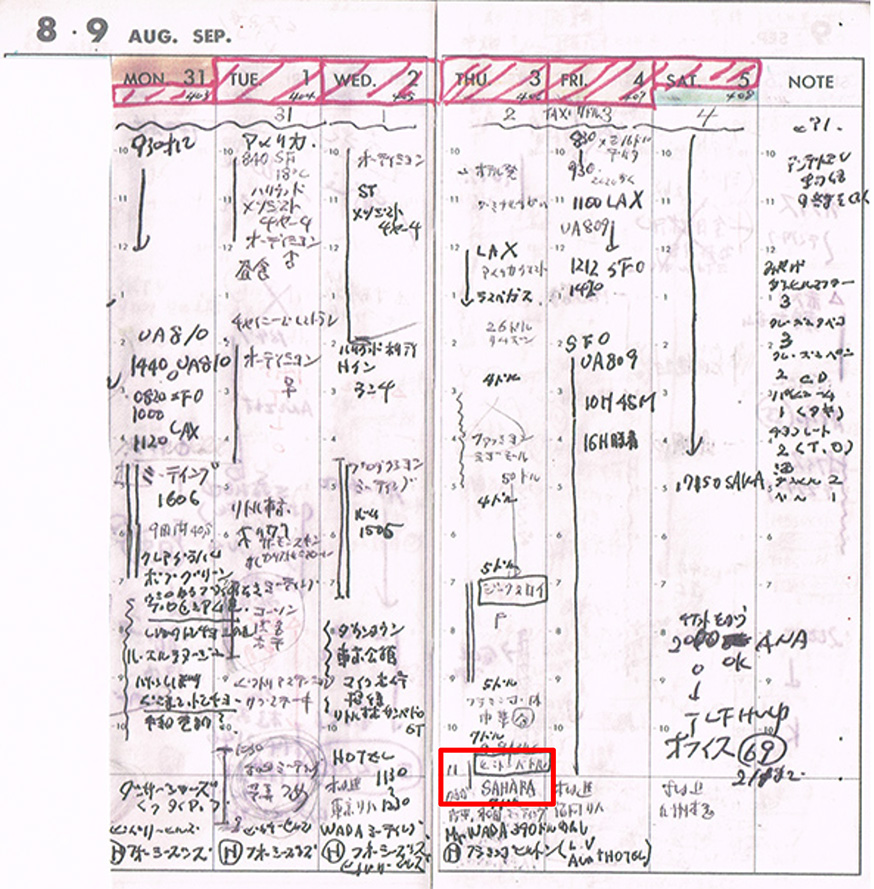

8月31日にはアメリカへ飛んでアメリカ側のスタッフと会い、翌日にはハリウッド・メソジスト・チャーチでダンサーのオーディションや予算の詰め、翌日もオーディションとプロダクション・ミーティングなどが連日深夜に及んだ事もあって、滞在4日目に主演予定のヒントン・バトルが出演中のラスベガスSAHARAまで出かけた時には、高平さん、和田さん、和田さんの奥さんで通訳のヘレンさん、私と大崎君、5人の内3人がショウの最中にコックリ・・・。ショウが終わってヒントンと挨拶したときの気まずかったことは今でも覚えています。えっ誰が寝たって?高平さんとヘレンさんでなかったことは確かですね。

ヒントンは「タップダンス・キッド」と「ソフィスティケイテッド・レディース」で2度もトニー賞に輝いていました。オープニングを飾るスターとしては申し分ないキャスティングだったと言えます。他にクリス・ブリスというジャグラーとたばこ芸のカラジーニなどを選んで9月5日に帰国。6・7日にMBS営業の中野峰晴さんと会い、ご紹介いただいたローソンさんにスポンサードをお願いするため、都築富士夫社長にもお目にかかりました。都築さんは、中内功さんに乞われてローソン・ジャパンに入り、店舗を80から3000店にまで拡大し、倒産寸前のローソンを再建、日本を代表するコンビニエンス・チェーンに急成長させた人です。中野さんの根回し功を奏したこともあって、都築社長のご賛同もいただき、メイン・スポンサーになることを決めていただきました。併せて「ヤング!おー!おー!」、「4時ですよーだ!」と共に今回もまたお世話になったMBSの竹中文博常務に、プロデューサーとして名前を連ねていただくことになりました。

「アメリカン・バラエティ・バン」の出演者およびスタッフ

主演 ヒントン・バトル

オーディションの告知

スケジュールを記した手帳

ローソンの名を冠した公式パンフレット

ホッとしたのも束の間、18日には高平さんの事務所・アイランズのスタッフとプロダクション・ミーティング、20日には唯一日本人として出演する郵便配達員役のオーディションをして石田靖さんが選ばれました。30日には林専務と共に、横澤さん、高平さんと打ち合わせ、10月3日~6日まで高平さんや渋谷さんと再度渡米をしてスタッフミーティングやリハーサル、アメリカ側のタフ・ネゴシエーターのチャールズ・コールソン氏と最後の詰めを行いました。そして11日には主役を除く出演者とスタッフが来阪、17日にヒントン・バトルも来て、21日に記者会見、11月1日には初日と、実に慌ただしい日々がスタートすることになるのです。

改めて当時の手帳を見てみると、11月には23日間、12月には21日間もNGKシアターに居たことがわかります。舞台の出来はもちろんなのですが、そこはそれぞれのプロにお任せするとして、それ以上に私が気になったのは客席の埋まり具合です。金額面はスポンサー料で何とかなるにしても、余りに空席が目立つようでは、舞台で演じる出演者の士気にも関わります。皆の力を借りながら、何とか空席が出ないように、日々追われていたようにも思います。

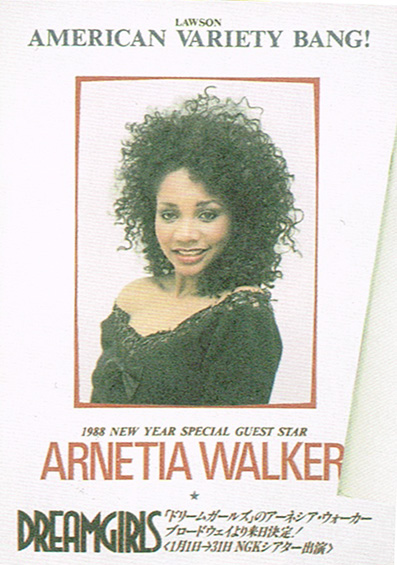

そんな最中、12月10日、急遽東京でお会いした高平さんと渋谷さんから、「ヒントン・バトルが1月にテレビでワンマンショーがあるため、年末に帰国して1月10日には戻ってくる」というのです。「おいおい、舞台があるのにテレビのために抜けるっちゅうのはどういうこっちゃねん!」とお二人に当たっても詮ないこと。渋谷さんの尽力でちょうどディナーショーで日本に来ていたアーネシャ・ウォーカーに急遽代演をしてもらうことになったのです。ありえない主役交代という事態に当惑しつつ、1983年の「ドリームガールズ」の全米ツアーや、同年のブロードウェイの再演に主要キャストとして出演したキャリアを聞いて納得せざるを得ませんでした。「なぜ?」という思いはありましたが、日がここまで迫っている以上、代案を呑むしか術がなかったというのが正直なところでした。林専務にその旨を伝え、休館日の30、31日にリハーサルを行い、1月1日からの公演に備えることにはなったのですが、「これって、私が東京で勝手にテレビを入れて、劇場出番を抜かれた支配人の心情と同じことかも?」と思ったのです。自分が投じたブーメランが、回り回ってわが身に降りかかってきたというわけです。

クリスマス前の23日に来阪したアーネシャは、さっそく26日に記者会見、31日正確には1988年の1月1日午前2時までリハーサルをして、初日の舞台に臨みました。私はリハーサルに付き合った後、7時10分の飛行機で東京へ行き、フジテレビの恒例番組「初詣爆笑ヒットパレード」に立ち会い、15時発の羽田便でトンボ帰りをして、公演の後眠りについたのは、いったい何時だったのか、全く覚えていませんね。

我が身に降りかかってきたブーメラン

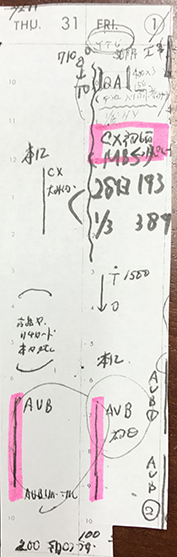

寝る間もなく、大晦日から元旦のスケジュールを記した手帳

トンボ返り

結局ヒントンはテレビ・ショーの前に骨折をして、再びNGKシアターに戻ってくることはなかったのですが、もしかしたら、ラスベガスの彼のショーの最中に我々が眠ってしまったことを根に持っていたのかもしれませんね。

舞台そのものは、フォーマットはそのままで、ヒントンのシーンをアーネシャに差し替えるだけだったので、幾分の懸念はあったものの、比較的スムーズに事は運びました。初日の舞台では、さすが1983年の「ドリーム・ガールズ」全米ツアーや、この年のブロードウェイでの再演に主要キャストとして出ていただけあって、堂々とした演技を披露してくれました。むしろ主役がストイックなヒントンから、公演前のひと時に、手作りのアフリカン・ソウルフードを振る舞ってくれたりするオープンなアーネシャに代わったことによって、全体が明るいムードになったことは確かです。こんなことなら、最初からアーネシャにオファーしておけば良かったとさえ思いました。

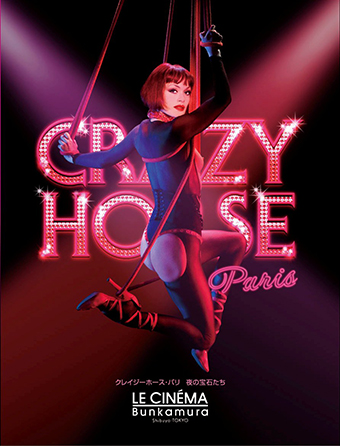

そうこうしているうちに、NGKシアターの次回公演を澤田隆治さんに依頼することになり、打ち合わせのために1月20日からパリへ出かけることになりました。こちらは「舶来寄席」という名の通り外国のバラエティ・アクトを並べるものですから、それほど複雑なことはありません。澤田さんとは前年、87年の4月に花王名人劇場を収録した際にもお付き合いしたこともあり、これで2回目のパリへの同行となります。この時は結構スケジュールにも余裕があって、パリではクレージーホースやリド、ムーラン・ルージュ、フォリー・ベルジェールなどで夜のショーを、ロンドンへ渡ってからは、「タイム」、「チェス」、「スターライトエクスプレス」、「ファントム・ジ・オペラ」などのミュージカルを観てきました。

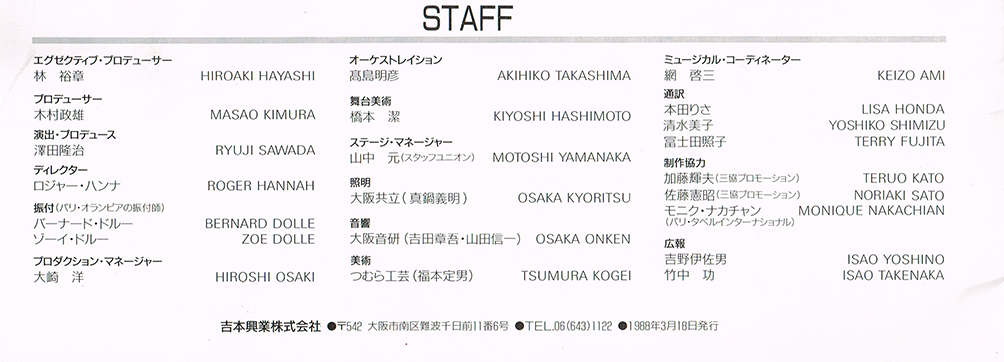

昼間は仕事に集中して、澤田さんや外国のタレントとの交渉窓口の三協プロモーションの加藤輝夫さんと共に、パリのエージェントのタベル・インターナショナルを訪ね、3月18日~6月15日までの概要を固めました。振付師にゾエ、ベルナルドのドール夫妻が3月5日、ダンスのドリー・ドリーズが10人、パリからスリの名人ドミニク、スイスからクロスボー(弓)の名手・ガイ&ダイアン、イスラエルからアクロバット4人組のシネコス、イギリスからおばちゃんたちの5人組タップダンスのロリーポリーと、ジャグラーのマーク・ロバートソン、アメリカ人とオランダ人のトランポリン ボビー・ディクソンなどが3月10日に来阪することが決まりました

舶来寄席のスタッフは、制作が林専務、制作プロデューサーが私、宣伝プロデューサーが吉野伊佐男さん、演出が澤田隆治さんとロジャー・ハンナ、プロダクション・マネージャーが大崎洋君、広報が竹中功君。詳細は総合演出の澤田さんと加藤さんにお任せをして、25日にはとんぼ返りをして「アメリカン・バラエティ・バン」にお付き合い。31日はパリ帰りの澤田さんたちと「舶来寄席」の打ち合わせをした後、「アメリカン・バラエティ・バン」の最終公演を観て、打ち上げ。アーネシャは1ヶ月、その他のスタッフとは3ヶ月の付き合いになったのですから感慨も一入のものがありました。この日を迎えるまでいろんなことがありました。でもすべて今日で終わりかと思うと寂しく、彼らと過ごした日々が、自分にとってかけがえのない時間であったように思えました。いや、それよりむしろ、終わったときには「もう、明日からは客席の埋まり具合を心配しなくていい」という思いの方が勝っていたというのが正直なところだったかもしれませんね。

パリで訪ねた「クレージーホース」

シャンゼリゼにある華やかなショーでパリを代表する「リド」

フレンチカンカンで有名な「ムーラン・ルージュ」

マネやロートレックの画題になるほどパリの伝説的なミュージックホール「フォリー・ベルジュール」

パンフレット

まぼろしのスリ芸人 ドミニク

現代版ロビンフッド クロスボーの名手 ガイ&ダイアン

楽しい軽業師 4シネコス

おばちゃん5人のタップダンス ロリーポリー

ジャグラーの名手マーク・ロバートソン

体を張ったダイビングギャグのボビー・ディクソン

パリ発 踊り子10人のドリー・ドリーズ

台本

林会長 お気に入りのロリーポリーと

とはいえ、2月11日には東京の東阪企画で舶来寄席の打ち合わせ、3月5日、10日には来日したスタッフやアーティストの出迎え、そして17日のゲネプロを経て18日には初日と、再び慌ただしいスケジュールが始まりました。ただ、「アメリカン・バラエティ・バン」とは違って、ダンサーが各シーンを繋ぐとはいえ、基本的には個々のパフォーマンスを披露する寄席形式のプログラムだったこともあって、我々にとってはそれほど負担のかかるものではなかったのです。そんなこんなで、大阪での滞在率が上がっているところに、4月1日から制作部の次長として本社勤務をしろという辞令が下りたのです。

元来が大阪本社の企業で、しかも課長心得からの栄転ですから、喜ばなきゃいけないのですが、逆に落ち込みました。「広い東京マーケットで、誰の指図も仰がず、自由気ままに仕事をしていたのに、なんで狭い大阪で、しかも先輩社員に囲まれて窮屈な思いをしながら仕事をしなきゃいけないんだ」という考えが先に立って、懲罰人事のように思えたのです。一瞬、「やめようかな?」という考えが頭を過りました。そう思ったのはこれで2回目のことです。1回目は「やす・きよ」さんのマネージャーを代われと言われた時、「なんでタレントの意見を尊重するんだ」と、会社に対して阻隔感が生じたとき。今となっては浅はかというしかありません。その時は、結構真剣に「やめようかな?」と思った記憶があります。結果、「今、自分が試されているのかもしれない」と考え直して残ることにしたのですが、今回はそれに次いで・・・ということです。おまけに上司の部長は熟慮慎重居士の冨井さん。悪い人ではないのですが、昔からどうにも反りが合わないと思っていた人なのです。

入社2年目、本社へ異動して、デスク業務の補佐としてこの人の下に付いた時、社外へ出たこの人に代わって放送局からの電話を受け、失礼がないよう、あるタレントへの仕事の依頼を受けてタレントさんに連絡を取ったまでは良かったのですが、翌日「勝手に仕事を受けるな!」とこっぴどく叱られたことがありました。多分、私が受けた仕事がそのタレントさんにとっては、気の進まないもので、冨井さんに連絡が行ったのだとは思いますが、それならそれで、仕事依頼の電話に出るときの対応術を教えて欲しかったと思いましたね。そんな留守番電話の代わりをするくらいなら、定時の後、誰もフォローしていない仕事に行ってみようと思って提案した時に、「勝手にしろ!」と許してくれたのもこの人ですから、恩人と言えばたしかに恩人ではあるのですが、どうにも気が重くなる人事であるのは否めませんでした。

ただ、「親と上司は選べない」という言葉もあります。「郷にいては郷に従え」とも言います。いつもは、あまり「郷にいても郷に従わない」自分ですが、ここは一番「郷に従ったふりをしてみようか!」と思い直して、まずは様子見から入ることにしました。とはいえ、それまでよりペースが落ちたものの、東京行きは欠かさず、会議の開かれる週の前半は大阪にいて、劇場を観たり大阪の各放送局を訪ねたりして、週末は東京でというペースでは動いていたように思います。

株の取引に集中していた会長の秘書の方から呼び出しがかかるのは、いつも取引の終わった午後3時を回った頃のことでした。すぐに、冨井さんと2人で会長室へ飛んでいくと、まず、「君らは舞台を観ておるんか!」という言葉が飛んできます。次いで、「あの何某という芸人は何だ!あんなものをどうして舞台に出すのだ!」とか、「今日は誰々が出ることになっているのに、どうして違う芸人が出ておるんだ!」という叱責が飛んできます。「舞台を大事にしろ」とおっしゃっているのです。「テレビを優先するのは分かるけど、それでも舞台を疎かにしてはいけないぞ!」ということなのです。そして、ひと通りお叱りを受けた後には、「君ら2人で松本へ行って飯を食って来なさい、どうせ普段からいいもん食べとらんやろ!」とおっしゃるのです。何しろ「ライオン」と異名をとる恐ろしいお方です。到底我々に逆らえるわけもなく、2人して一緒に「松本」へ出かけるのですが、「何でこの人と飯を食わなきゃいけないの?」と思うと、全く食べた味がしませんでしたねえ。

株の取引に集中されている林正之助 会長

株取引が終わった午後3時を回ると・・・

こんなことはなかったですけどね。

道頓堀 中座の西側、狭い路地を挟んで「松本」がありました。

惜しくも、平成9年の春に閉店しました。

林正之助会長は厳しい反面、ユーモアのある人で話には必ずオチをつける人でした。あるとき、エレベーターに同乗した社員がストライプのネクタイをしていたのを見て、「君はそんなネクタイをしておるから、よこしまな考えしかできないんだ。すぐにそんなネクタイを外しなさい」と言われたこともあったそうです。私も一度、何かで注意を受けた後、「もっといい服を着なさい」と言われて、ジャケットを下賜していただいたことがあります。確かに英国製の生地で仕立てたジャケットは、いいものではあったのですが、何せ会長の体に合わせて作られたものですから、当然私の体には合いません。仕方がないので私のサイズにリフォームしてもらって、会長室まで行ってお礼を申し上げた覚えがありますが、結局このジャケットは2度と着用した記憶はありませんね。リフォーム代、結構高くついたんです。

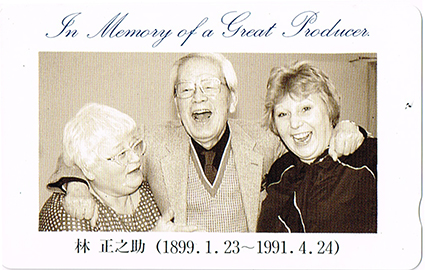

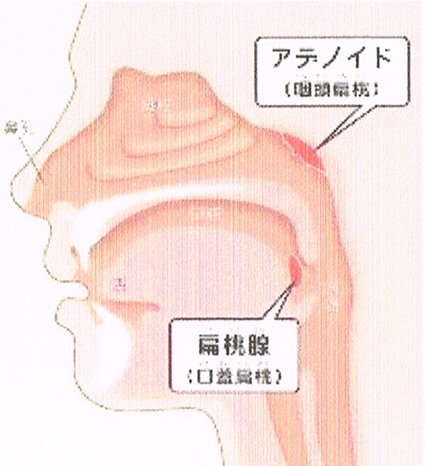

91年4月24日、92歳の生涯を閉じられたのですが、千里会館で行われた通夜が私には妙に寒く感じられ、早々に帰宅して翌日の密葬に備えたのですが、会社で着替えているうちにまた気分が悪くなって、近くの千日前朝日プラザホテルで休養していたものの一向に好転せず、水田医院で点滴を打って、早々に楠葉までタクシーで帰宅しました。そして5月1日、本社で社葬の打ち合わせ中にもまた気分が悪くなり点滴、以降の予定をキャンセルして帰宅。それまでの生涯で、幼稚園時にアデノイド(咽頭編桃増殖症)切除手術で休んだ以外、小・中・高と皆勤で、歯医者以外は縁がなく、社会人になってからも、至って健康に過ごしてきた自分が、こんなに体調を崩すことが解せなくて、母親に「何でかな?」と尋ねると、「ひょっとしたら、会長さんが呼んではるのと違う?」と言ったので「そんな馬鹿な」と答えたものの、「ひょっとしたら、呼ばれているのかも?」という思いは拭えませんでした。ただ、さすがに13日、NGKシアターで行われた社葬では、もうそんなことはありませんでした。もしかしたら、あんなのと一緒に行くのはいやだと諦めていただいたのかもしれません。私にしても45歳であの世へは行きたくないですからね。

この林会長、大の愛煙家だったのですが、90歳の折に「健康のため、禁煙します」と言ってタバコを止められたのですが、私は今でも「もしそのままタバコを続けておられたら、もっと長生きをされたかもしれないのではないか」と思い、現に71歳になった今も、タバコを吸い続けています。まさに、「巨星墜つ」という言葉そのものの、林正之助会長の死でした。そして同日、社長には副社長だった中邨秀雄さんが就き、この時から完全週休2日制となりました。生前「昔はよう働いたもんです。今みたいに、日曜日4回も休んで、土曜日まで休むなどという不料簡な人間なんか居りませんでした」と言われていた会長がご存命なら、何とおっしゃったんでしょうね。

そして、同じ91年8月6日に、林会長の下で9年間社長を務められていた八田竹男さんも亡くなりました。まだ77歳でした。八田さんは、旧制北野中学を卒業した後、早稲田大学に入り、中学時代からの同級生であった森繁久彌さんと演劇活動に励んでいたのですが、中退をして戦前の吉本に入ります。当時の状況を記した「上方放送お笑い史」(読売新聞大阪本社文化部刊)によると、劇場の大半を焼失した吉本は、三和(現東京三菱UFJ)銀行から300万円の融資を受け、映画館から事業を再開させますが、58年テレビの台頭により、陰りの見えた映画事業に代わって、演芸界への復帰を林社長に強く進言をしたのがこの人でした。しかし、戦後の演芸界はすでに松竹が先行していて、中田ダイマル・ラケットさんらの人気者がすでに活躍していたので、それに対抗するために新しい喜劇を作って、梅田花月の中継をMBSに任せる独占契約を結ぶことにした立役者なのです。

その功あって、八田さんは77年社長に就任されたのです、豪放磊落な林会長とは違って、温厚な表情の中に、カミソリのような鋭さを秘めておられる風情があって、芸人さんはもちろん、社員からも恐れられていました。私が入社1年目に京都花月に勤務していた頃、当時まだ制作担当の取締役だったこの人が、劇場に来られるという知らせが入った途端、皆が逃げて事務所がもぬけのカラになったことがありました。手にはいつも本を持っておられて、皆を叱咤するためかどうか、杖を持っておられた会長とは違った意味で、怖さのある人でした。

また、一方で、厳しいばかりではなく、温かい一面を備えている人でもあり、そのお人柄は、八田さんを慕っていた月亭可朝さんが、八方、ハッピー、ハッチ、など自分の弟子に、八やハの字を付けていたというエピソードからも伺い知ることができると思います。後日、社長になられていた八田さんが、なんば花月の事務所へ来られて、たまたま居合わせた私が、劇場スタッフや西川のりおさんと共にお小言を頂戴しているときに、出前に来た吉本芸人御用達の「千とせ」という食堂のオヤジさんが容器を下げるため、「おお、八田やないか、久しぶりやなあ!」と事務所に入ってきたことがありました。それ以降も八田、八田を連発、こうなれば社長の権威も何もあったものではありません。聞けば、2人は幼馴染だったとのこと。と言って、我々がオヤジさんに直に注意するわけにもいかず、一同、笑いをじっとこらえていたのですが、説教を早々に切り上げて去って行かれた八田さんを見送りながら、居合わせた皆がこのオヤジさんに感謝したことは言うまでもありません。

どちらかというと、パーティなどの晴れがましい席が嫌いで、あまり社交的な方ではなかった八田さんですが、戦後の吉本の発展の礎を築かれたという意味で、多大な功績を遺された方であったと言えると思います。そして、この八田さんが始められたのが「吉本ヴァラエティ」、後の「吉本新喜劇」だったというわけです。

演芸場としてスタートした梅田花月劇場

出前、と言っても こんなに担いではいませんでしたが・・・

吉本ヴァラエティ第1回のポスター

吉本ヴァラエティの舞台

とはいえ、大村崑さんたちが去り、アチャコさんの他、笑福亭松之助、白木みのる、守住清、平参平、秋山たか志、白川珍児、白羽大介といった人たちで作っていく「吉本ヴァラエティ」の方向性が決まるまでには、若干の時を要しました。当時、大阪には、渋谷天外、曾我廼家五郎八、曾我廼家明蝶さんたち、それに売り出し中の藤山寛美さんという強力なメンバーを揃えた「松竹新喜劇」があり、真っ向勝負したのでは到底太刀打ちできそうにもなかったからです。結局、吉本が目指したのは、集団による「徹底したドタバタ喜劇」でした。松竹新喜劇が「静かな、重い喜劇」なら、吉本は「動き回る、軽い喜劇」を目指したというわけです。

考えてみれば、1912(明治45)年4月1日、吉本吉兵衛・せい夫婦が天満天神裏に第二文芸館を開き寄席経営をスタートさせた時もそうでした。後発だったということもあって、当時演芸界の主流だった人気の落語家に出てもらえず、仕方なく当時は色物としてわき役扱いをされていた漫才を中心に編成したところ、これが当たったという先例があったのです。背景には、明治元年に28万人だった大阪市の人口が、この年には130万人に膨れ上がっていたことが挙げられます。増加した人口の大半が、地方から流入した人たちで、この人たちが落語の洗練された粋や洒落よりも、文句なしに笑える漫才の方を好んだからだと言われています。確かに、そうせざるを得ない事情があったとはいえ、これもまた巧みな戦略であったと言わざるを得ません。「ないものねだり」をするのではなく、今ある状況の中で「できることは何か?」を考えるのが、吉本の伝統といえるのかもしれませんね。

こうして方向性は決まったものの、むしろ大変だったのは人集めの方でした。座員の多くが将来を案じて、入っては出ていき、当初は仕方なく、わき役を他のプロダクションから借り受けるような有様でした。そこで、60年から「研究生」を公募して、舞台に登場させることになったのです。その第1期生が、アチャコさんの推薦を受けた岡八郎さん、佐々十郎さんに憧れていた奥津雄三さん、歌手志望だった藤井信子さんたちの20名。初任給は5,000円だったといいます。「ゼニのかからん新人をスターに育てる」をモットーに、「舞台から転げ落ちてでも笑わせ!それでも笑わなかったら、客の脇の下をくすぐってでも笑わせろ!」をモットーに、毎年のように新人が舞台に立って、お茶の間の人気者になっていくようになるのです。そして62年6月、京都花月の会場に合わせて「吉本ヴァラエティ―」を「吉本新喜劇」という名前に改めました。63年なんば花月がオープンすると、さすがにABCも吉本を無視することができず、新喜劇を中継することになり、従来の「吉本・MBS」vs「松竹・ABC」という図式が崩れていくようになるのです。

岡八郎さん

奥津雄三さん

「吉本ヴァラエティ」中央が奥津雄三さん

藤井信子さん

5,000円札が1枚ぽっち

1948年、明治期に歌舞伎界から転身して上方喜劇を創った、曾我廼家五郎・十郎一座の流れをくむ松竹新喜劇が、作品を重視してタイトルや役名が語り継がれるのに対して、吉本新喜劇は、時事ネタを取り入れた一回性の舞台という違いがあります。タイトルや役名よりも、ギャグを言うタレントが優先され、芸名がそのまま役名にもなっていて、京ぼん(花紀京さん)、八っちゃん(岡八郎さん)の名前があっという間に知れ渡る効果をもたらしました。当時1ヵ月に9本も台本を書いたという竹本浩三さんは、「忙しくて役名を考えるのが面倒だったから」と述懐されていますが、もしこれが戦略だったとしたら、まんまとそれが当たったと言えると思います。

もう一つの違いは、松竹新喜劇が、藤山寛美さんというカリスマを頂点とするタテ型の組織であるのに対して、吉本新喜劇は、主役のギャグを受けてオーバーにひっくり返るなど、新人にも笑わせるチャンスが与えられたヨコ型の組織であったということです。もちろん、芝居を台無しにするような目立ち方ではいけませんが、人のギャグをみんなで協力して盛り上げる精神は一貫していたように思います。タテ型組織はレガッタチームと同じで、漕ぎ手の一人ひとりが、どれだけ貢献しているかが見えにくいのに対して、ヨコ型組織は駅伝チームのように、チームの成績だけではなく、個人の成績も明らかになり、区間賞ももらえるのです。寛美さんが、87年2月まで244ヵ月連続公演という偉業を達成された陰で、曾我廼家鶴蝶さんや、後継者と目されていた小島秀哉さんなど多くの離反者を招くことになりました。90年に寛美さんが亡くなったあと、3代目渋谷天外さんが後を継いで「新生松竹新喜劇」として再スタートしましたが、往時の隆盛を知る者にとっては、寂しいと言わざるを得ない状況が続いています。

一方、吉本新喜劇は、70年~80年に充実期を迎え、うめだ・なんば・京都の花月3館には多くの人が押し寄せました。テレビでは子供たちが、土曜のお昼には駆け足で帰宅をして、放送される吉本新喜劇を愉しみ、「大阪の子は土曜日に育つ」という言葉まで生まれました。当時、吉本新喜劇では、座長制も確立されていて、花紀京・岡八郎・平参平・原哲男・桑原和男・船場太郎さんたち、中堅には、谷しげる・室谷信夫・井上竜夫・浜裕二さん、若手には木村進・間寛平・伴大吾さん、女性陣には藤井信子・片岡あや子・中山美保・山田スミ子さんの他に、楠本見江子・藤里美・末成由美さんら約60名が、3館に分かれて休みなく10日置きの公演に明け暮れていました。私が入社したのは、まさにこういう新喜劇全盛の頃だったのです。

たしかに当時は、漫才でもなく、落語でもなく、新喜劇こそが「吉本の看板を背負っている」という自負に溢れていたように思います。劇場にお越しになるお客様も、漫才や落語を見てそれなりに楽しんではいらっしゃるのですが、最後に新喜劇を見て満足してお帰りになるというのがごく当たり前のパターンになっていました。私が新人だったこ頃、岡八郎さんに、西川きよしさんが主役の「ABC学園」に出演をお願いして、にべもなく断られたのも、(これは私の考えですが)「新喜劇を新人で辞めて漫才に転向していった人間の番組になど出られるか」と思われたのかもしれません。

ところが、世間の評価では「吉本新喜劇は確かに面白いけれど、同じ新喜劇ならやっぱり松竹新喜劇の方が芝居としては上等だ」と見られていたのです。もっとも、中座というホームグラウンドで、芝居だけを3本演じる松竹新喜劇と、漫才・落語・アクロバットと同じ舞台でやる吉本新喜劇を比較すること自体ナンセンスなのですが、これはどうにも悔しかったですね。漫才のテンポに慣れたお客さんに、情の入った芝居を見せたところで、耐えていただけるわけはありません。おまけに、映画館を改装した花月劇場の舞台には奥行がないため、立体的なセットの建て込みもできません。しかも、トリを務める漫才や落語の舞台が終わった後、間延びがしないように素早いセットチェンジも求められるのです。当然、場面も限られ、45分や60分というテレビ放送のサイズに合わせるには、どうしても1幕2場で完結をしなければならないのです。おまけに、スポンサー事情もあって人が死ぬシーンがあってはならないのです。この、性格の違う2つを比較するということはまるで、大相撲とプロレスを比べるようなものなのですが、私にはどうにもそれが悔しく、寛美さんのマネージャーにお会いした時、「きっといつか、抜いてみせますよ!」なんて生意気なことを口走ったこともありましたね。

ところが、88年4月、私が本社に復帰して、8年ぶりに見た新喜劇は、かつて私が見たものではありませんでした。花紀京、岡八郎、原哲男、船場太郎、山田スミ子さんといった人たちは健在だったのですが、次代を担うと目されていた、木村進さんは23歳で座長になって人気者になったものの、88年に脳内出血で倒れてリタイア、同じく24歳で座長になった間寛平さんも「ひらけ!チューリップ」でヒットを飛ばし、人気は出たのですが、79年に野球賭博で謹慎,アメマバッチで大借金と精彩を欠いていました。同様に期待されていた伴大吾さんも78年、谷しげるさんも79年、それぞれ借金を抱えて失踪をしていたのです。こうして、世代交代しようにも、担う人材を欠いたまま、私の目には、「昨日と同じような芝居を、今日も繰り返し演じていた」ように思えました。お客様は正直なもので、新喜劇のテーマソングが鳴ると席を立つような方までおられる有様でした。そして、87年には京都花月、88年にはなんば花月までが閉じられ、3チーム制はなくなり、新喜劇はただ梅田花月のみで演じられるまでにシュリンクをしていたのです。

山田スミ子さん

船場太郎さん

間寛平さん