結局、吉本からのメンバーは、やすし・きよしに、カウス・ボタン、ザ・ぼんち、紳助・竜介の4組となったわけですが、4月1日に放送される番組の収録スタジオへ行ってビックリしましたね。いつもの演芸番組とはまるで違ったのです。ディスコ風のステージに「THE MANZAI」と輝く電飾、客席にせり出した小さなステージ、若者ばかりの客席。コンビが登場する時もいつもの出囃子ではなく、フランク・シナトラの「When You’re Smilling」をバックに、アメリカナイズされた小林克也さんのナレーションで紹介されるというのです。

異様なハイ・テンションでしたね、皆が。アップテンポなネタ運びにも打てば響く反応をしてくれる客席に気を良くしてか、演じる方も正にフルスロットル(エンジン全開)状況で、舞台を降りてくるどのコンビの顔を見ても、皆が持てる力を出し切った満足感と、疲労感とに溢れていました。ただ、皆がさんざん客席を沸したあと、最後に出ていくやす・きよさんは、さぞかし大変だったとは思います。でも、この重責を担えるのは彼らしかいなかったし、逆にこのポジションから逃げなかったからこそ、彼らがその後も輝き続けることができたのだと思います。

当初、単発番組として企画された「THE MANZAI」でしたが、視聴率が 15.3%もあったことで、2回目を5月20日、そのあとを合わせて、都合11回も制作されました。プロデューサー横澤彪さん、ディレクター佐藤義和さん、そして新しい感性を取り込んだ永峰明さん達スタッフの努力と企画力が報われたということです。

以降、「振り向けばテレビ東京」と揶揄されていたフジテレビが、一躍トップに躍り出て、長く視聴率のトップを走り続けることになるのです。背景には、社長が鹿内信隆さんから鹿内春雄さんに替わり、組合活動を理由に左遷されていた横澤さん達の有為な人材を復帰させ、合理化のために制作部門を分社化して、視聴率をノルマ化していたのを改め、佐藤さんや永峰さんのような才能あるスタッフを本社社員として登用をして、「スタッフが面白いと思うものを創れ」と方針を改めたことがあります。当然皆のモチベーションは上がりますよね。局のキャッチコピーも「母と子のフジテレビ」から「楽しくなければテレビじゃない」と変えて、快進撃が始まったというわけです。

THE MANZAI

振り向けば テレビ東京

紳助・竜介、のりお・よしお、阪神・巨人、やすし・きよしの吉本勢に、B&B、ツービートの東京勢、女性コンビのさおり・しおりが出演した[THE MANZAI]第2回目の視聴率は17.2%と第1回目を上回りました

いつもはスタジオで収録風景を見ているのですが、この時は全体を俯瞰で見てみようと思って、スタジオの上にあるサブ(副調整室)で見てみることにしました。気がかりなことが一つあったのです。やすし・きよし、阪神・巨人には安定感があって何の心配もありません。紳助・竜介も1回目に出て、受けることは証明済み。問題はのりお・よしおのコンビです。観客にハマったときの爆発力はすごいのですが、果たしてハマるかどうか、99%の確信を持ちつつ、1パーセントの不安を抱えていたのです。

さて、彼らの出番が来ました。心なしかテンションの高い観客に気圧され気味ではありましたが、徐々に本来の持てる力を発揮しかかった時のことです。ディレクターの隣に座ったTK(タイムキーパー)さんからコマーシャルネタ1、コマーシャルネタ2と次々にチェックが入ったのです。最後には一体いくつ入ったか分からないくらいになっていました。火曜ワイドスペシャル枠のスポンサーがどこだったのかは分かりませんが、一社提供ではなく八社が相乗りだったとすれば、当然どこかにバッティングすることは予想がつきます。途中でコマ―シャルネタのカウントを諦めてしまったTKさんばかりではなく、ディレクターからは「このままじゃ放送できませんね」と言われてしまいました。

その後も番組は予定通り進行したのですが、それをよそに楽屋裏で本人たちと緊急ミーティング、「一番自信があるからやったんだとは思うけれど、こんな大一番にコマーシャルのパロディネタをするなんて!」という怒りを抑えつつ、「もう一回違うネタでトライできるか?」と尋ねてみました。「ぜひやらせてください!」と返ってきた返事を待って、プロデューサー、ディレクターにお願いして、全員の出番が終わった後、師匠の西川きよしさんから「もう一度やらせてやって下さい」と観客に釈明をしてもらって、再度チャレンジをすることができたのです。おかげで彼らもMANZAIブームの波に乗ることができたのです。もちろん、放送ではコマーシャルネタの部分はきれいにネグられていたことは言うまでもありません。

副調整室

1981年に発売した、のりお・よしおさん「MAIDO」

一方、「花王名人劇場」は、ドラマ部門での低迷こそ続いてはいましたが、4月6日放送の「爆笑三冠王」(仁鶴、三枝、やすし・きよし)や、6月22日放送の「絶好調!オールスタ―上方漫才!」(やすし・きよし、コメディNo1、ザ・ぼんち、紳助・竜介、一球・写楽、人生幸朗・生恵幸子)が、東京15%、大阪33.4%の視聴率を稼ぐようになっていました。

そうそう、この番組ではうれしい誤算がありました。企画会議の際にプロデューサーの澤田さんから、「男ばっかりで色気がないから、だれか女のコンビがいたら連れてきて」と言われたのです。思わず、昔「てなもんや」の時代に「ブスを5人連れてきて」と言われたのを思い出しましたね。どうして、「誰々を」と指名されなかったのが不思議です。多分、澤田さんにはこずえ・みどりさんのことが念頭にあったのでしょうが、そんなことは知ったことではありません。何とかチャンスを与えたいとの一心で、いくよ・くるよを伴って収録の行われる国立演芸場へ乗り込むことにしたのです。皆が和気あいあいと歓談する新幹線の車中で、ただでさえ緊張している彼女たちに「こんなチャンスは滅多にないんだから、失敗したらもう後がないからないと思って、頑張れよ!」とプレッシャ―をかけたのを覚えています。

先に舞台へ出た先輩たちがウケるのを見て、更にプレッシャーがかかって青ざめている彼女たちが、澤田さんに背中を押されるように舞台へ出てくるのを客席で見た時には、心臓の鼓動がはっきりと聞き取れるくらい緊張しました。澤田さんと言えば、まだラジオしかなかった時代にABCの「漫才教室」でやすしさんがプロになるきっかけを作った名伯楽です。この人に任せれば何とかなるという予感めいたものもありました。

ウケたんです、これが! スタッフや共演の皆さんの温かさと、いいお客さんとに助けられたとはいえ、この日を境に、彼女たちもブームの一員として広く認知されるようになっていったのです。

そして、7月1日放送された「THE MANZAI」第3弾(ツービート、B&B、紳助・竜介、ザ・ぼんち、のりお・よしお、やすし・きよし、やすこ・けいこ)が、ついに前回を10%上回る、27%もの高視聴率を記録します。

「THE MANZAI」が若者を中心としたポップなつくり、「花王名人劇場」が幅広い層をターゲットにしたオーソドックスなつくり、という違いはありましたが、この2つの番組が、のちに「MANZAIブーム」と言われたムーブメントの起点となったことは疑う余地のないところです。かたやフジテレビ、もう一方が関西テレビ・東阪企画の制作とはいえ、いずれも8チャンネル。私たちの仕事も、当然この2つの番組を軸に組み立てるように傾斜していきました。

今いくよさん、くるよさん

写真右・天才少年漫才師と言われた堺 伸スケさん(やすしさん)

1959年当時の劇場ポスター。左は堺伸スケさんが出ている角座、右は大村崑さんが出ている梅田花月です。

レツゴー正児さんとコンビを組んでいた頃(1965年当時)

ちょうどそんな頃でしたかね、上司の林次長(後の社長)から「東京へ行くから一緒に来い」と声を掛けられたのは。何の用事かも分からずに付いて行き、赤坂の不動産へ、所在なさげに外を眺めていると、「よっしゃ、ここにしよ!」との声。「いったい何にするんですか?」と聞くと、「東京に事務所を作る」という言葉が返ってきました。「で、いったい誰がやるんですか?」と聞いた私に返ってきたのは「お前がやるんや!」という言葉。寡黙な人であることは知っていましたが、普通ならこんな時は、「実は東京に事務所を作ろうと思う、ついては君に行ってもらおうと思うんだけど、場所を決めたいから一緒に行ってもらいたいって言うんじゃないの?」とは思ったのですが、何ともこの人らしい一言で私の東京赴任は決まってしまいました。

言われたのは「誰でもいいから、お前がいいと思う若い社員を1人連れて行け」ということだけでした。何度も東京へ来ていて、東京へ赴任することにそれほど不安はありませんでしたし、「先輩達のいないところで自由にやってみるのもいいかな」という思いもありました。若い社員と言われても、当時私に付いていた大崎君(現社長)以外に思い当たるわけもなく、後日彼を伴って上京することになりました。

後に、当時の中邨部長(後の会長)は「あいつは、酒を飲まないからよく働くと思ったから」と私に決めた理由を話されていたそうですが、真偽のほどは分かりません。噂話などあまり気にしない私ですが、それでも私の耳には「あいつは生意気だから、東京へ飛ばされよった」という話は聞こえてきましたね。一緒に赴任することになった大崎君も、「大変やな!」という声が掛けられたのではないでしょうか。なにせ、当時の吉本は、大阪が全てという会社でしたから、そこから外れるということは、皆の目に、当然左遷されたと映っても不思議ではなかったのです。

そんな周囲の思惑をよそに、私の胸は高まっていました。大崎君と同期生の水上君が運転してくれた東京へ移動をする車の中で、格好をつけて、アリスの「チャンピオン」を聞いていました。本当は、村田英雄さんの「王将」の一節で、「明日は東京へ出ていくからは なにがなんでも勝たねばならぬ」と歌われた、阪田三吉のような心境でしたね。

1980年 最初に事務所を構えたストークビル赤坂

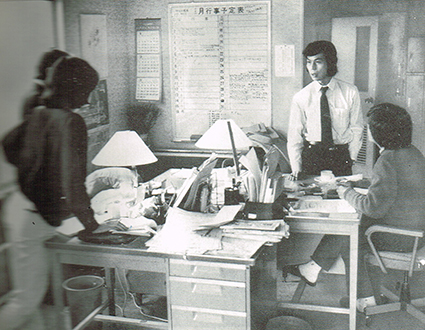

赤坂の事務所でミーティング

アリスの「チャンピオン」と村田英雄さんの「王将」

用意された事務所は、赤坂のストークビル4階のワンルーム、最初に訪ねた不動産屋さんの入るちょっと陰気なビルでした。おまけに宿舎は赤坂通リを隔てた向いにあるミツワビル、こちらは2人が同居するとあって2LDKでしたが、さすがに職と住がここまで接近すると、ストレスが溜まります。私でさえそうなんですから、後輩にとってはそれ以上のものがあったことは想像に難くありません。朝から深夜まで共に働いて、宿舎に帰ってまでまた顔を突き合わせるのですから逃げ場がありません。その上、夜中までタレントさんが来るのですからたまったものではなかったと思います。

事務所も、当初は主に私がデスク、大崎君が現場という風に役割を分けていたのですが、それでは外で打ち合わせどころか、トイレに行くこともままならず、本社へお願いをして電話番の女性に来てもらうことにしました。電話も当初の1台では、いつも話し中になり、ビジネスチャンスを逃すので、もう1台とお願いしたのですが、こちらは2台とはならず、ただキャッチホンになっただけでした。

というのも、これは今になって私が思うことですが、東京に事務所を構えたのも、決してオフィシャルな「東京進出」などと大げさなものではなく、タレントが東京の番組に出演をする際、「東京にスタッフがいた方が便利だし、交通費だって浮くでしょ」くらいに、エクスキューズをしなければいけない理由が、当時の社内にはあったということなのだと思います。だから、必要以上に経費をかけず、事務所の名前も「制作部東京連絡事務所」というこじんまりとした名前にしたのではないでしょうか。そういえば、東京赴任に当たって、誰からも歓送会をされませんでしたね。

群れの中から最初に海中に飛び込むペンギンのことを、「ファーストペンギン」と呼ぶそうです。もし、最初に飛び込んだペンギンがアザラシなどに襲われて血だらけになって浮いてきたら、他のペンギンは飛び込むことを止めて逃げ、スイスイ泳いで魚をゲットしたら、皆が次々に飛び込んでいくのだといいます。我々に与えられた使命は、正に、このファーストペンギンのようなものだったのです。「たとえ、失敗に終わってもダメージは知れている、間違って、うまくいけば儲けもの」くらいの感覚だったのではないかと思いますね。念のために言っておきますけど、決して東京のプロダクションの皆さんが、アザラシだというわけではありませんよ。

東京赴任で与えられた使命はまさに「ファーストペンギン」のようなものでした

そんな上層部の思惑などつゆ知らぬ私は、「制作部東京連絡事務所」などという、まるで郵便ポストを思わせる名称が気に入らなくて、名刺を作る際にも 「吉本興業制作部東京セクション」、肩書も係長ではなく「チーフ」にしていました。でないと、他のプロダクションと戦えないと思ったからです。正に、「やすし・きよし担当マネージャー」という名刺を作ったのと同じ発想だったのかもしれません。それについて、会社からは特段のお咎めもなかったように思います。それどころか、「東京へ行ったら、こうしろ!」という格別のミッションすら与えられていませんでした。

普通なら、「初年度の売り上げ目標は、これこれで・・・」などと、細かく指示をされるのでしょうが、そんなこともなく、ただ放り出されたという状態でした。こういうと、誰しも不安に思うものですが、私はどうもそういう質(たち)ではないようで、「何も指示されないということは、何をやってもいいということだ」と考える癖があるようなのです。「よし、これから東京局の仕事は、全てこの東京セクションで仕切ることにしよう」と密かに決めたのです。

当然、単なる出先機関だと思っている大阪本社のスタッフから反発が起きることは予測されましたが、それに構っている余裕はありませんでした。7月1日放送の「THE MANZAI」第3弾が27.2%もの視聴率を稼いだこともあって、各局によるタレントの争奪戦が始まっていたからです。開業間もない事務所は、連日押し寄せるテレビ局のプロデューサーへの対応に忙殺されていました。打ち合わせがてら、仕事を終えたタレントさんたちと、マネージャーを交えて食事をとるのが深夜に及ぶこともしばしばありました。宿舎の隣のホテル陽光でモーニングを食べてから寝るなんてことも、珍しくはなかったと思います。

ある時、同居している大崎君が39度の高熱を出し、「大丈夫!死なへんから!」と言って送り出そうとしたこともあります。今なら「ブラック企業」として訴えられても不思議はないですね。結局3日間休み、無事に快癒はしましたけどね。さすがに、日々の業務に忙殺されて、経費の精算を3か月ばかり怠った時には、林次長から直々にお叱りの電話をいただきましたが、それ以外は相変わらず野放し状態でした。懐が深いというか、何とも不思議な会社です、吉本興業という所は。

「THE MANZAI」で勢いを得たフジテレビは、新宿東口のスタジオから生放送されていた「日本全国ひる休み」(司会:押坂忍・栗原アヤ子)をやめ、10月1日から横澤班で新番組「笑ってる場合ですよ」をスタートすることになりました。司会はB&B、これに月曜日のサブロー・シロー、火曜日のツービート、山田邦子、水曜日の紳助・竜介、ヒップアップ、木曜日の小朝、さんま、のりお・よしお、金曜日のザ・ぼんち、九十九一といったメンバーがコーナーの顔として出演するというもので、山縣・三宅・永峰・佐藤・荻野という5人のディレクターが各曜日を担当しました。そうそう、毎週、東京乾電池が担当する「乾電池ニュース」というコーナーもありましたね。

公開生放送ということで、当時は先着順で入場ができたために、学校をサボって来る子がいたり、将棋倒し事故が発生したりと大変な人気を集めました。サブロー・シローが、大阪から来たときは何でもなかったのに、番組を終えて大阪へ帰る時にはファンが押し寄せて大変だったという逸話があるほどの影響力があったのです。

おまけに、10月7日に放送された「THE MANZAI」(ツービート、B&B、セント・ルイス、おぼん・こぼん、紳助・竜介、ザ・ぼんち、のりお・よしお、サブロー・シロー、やすし・きよし、やすこ・けいこ)が過去最高の28.8%の視聴率を記録したこともあって、この勢いはいったいどこまで続くのだろうと空恐ろしく感じたことさえありましたね。

当然のことではありますが、他局からのオファーも殺到し、我々2人ではとても手が回らず、大阪から来た、ザ・ぼんちの担当マネージャーの山崎善次郎君に手伝ってもらっていて、大阪の本社から「早く山崎を返せ!」と猛列な勢いで抗議をされたこともありました。そうこうしているうちに、ザ・ぼんちにレコーディングの話が来たのです、あのフォーライフから。フォーライフといえば吉田拓郎さんや小室等さんらのフォークシンガーと、彼らをマネジメントする後藤由多可さんが作った気鋭のレコード会社ではありませんか。今までの大手レコード会社にない魅力を感じて、まずは話を聞いてみることにしました。

1980年10月1日にスタートした新番組「笑ってる場合ですよ」

フォーライフレコード発足会見

後藤由多可さん

当時は意識をしていませんでしたが、どこかでこの会社の持つ、カウンターカルチャー(強いもの・既得権・立ちはだかるルールより、自分たちで何とかしようというアンチテーゼ)という精神にシンパシーを感じていたのかもしれません。以降、多くの作曲家や、アーティスト、プロダクション主導のレコード会社ができたことを思えば、フォーライフ・レコードが、その後のレコード業界に与えた影響は多大なものがあったと思います。当時の後藤副社長は、私より3歳下の31歳。スタッフほとんどが20歳代という若い会社でした。

提案されたのは、詩と曲を担当する近田春夫さんの「恋のぼんちシート」、当時の彼のバンド、ジューシイ・フルーツの「恋のベンチシート」をもじったもの。歌詞も、当時彼らがネタで使っていた、人気番組「アフタヌーンショー」での、川崎敬三さんと山本耕一さんの「そうなんですよ 川崎さん!」「ちょっと待ってください 山本さん!」という掛け合いが入っていました。曲の方も、後で聞くと、深夜放送でリスナーから指摘されて、近田さんが、自らのダーツの「ダディ・クール」をパクったと告白されたように、どこかイージーなものだったことは否めません。もとより、音楽的素養のない私にそんなことが分かるはずもありませんが、ぼんちの2人を含めて、フォーライフの若いスタッフの「面白いじゃん」という軽いノリに乗ってみることにしました。

すでに売れっ子になっていて、おまけに東京・大阪を目まぐるしく移動していた彼らがレコーディングをするには、すべての番組収録の終わる深夜しかありませんでした。何かのインタビューで彼らが絶頂期には東京・大阪を2往復半したと話していましたが、それは多少オーバーにしても、「目が覚めた時ここは東京?大阪?と思ったのは事実だと思います。レギュラーの仕事をようやく終えて、12時をまわるころにレコーディング・スタジオに入って、終わったときにはすっかり空が白み始めていました。当然立ち会っていた私たちもそれは同様なのですが、それでも皆がすぐには帰らないで、宿舎のある赤坂近辺のジョナサンで熱く語り合っていましたね。小さな事務所から移籍して、外様組として苦労を重ねてきた2人。おさむ君がアルバイトに先輩の店へ行って、「毎日1万円もらえるんです。」と嬉しそうに話してくれたのがつい昨日のように思えました。さぞかし疲れているであろうに、眠い目をこすりながら、熱い思いを語りあっていたのを今でも憶えています。

川崎敬三さん(左)と山本耕一さん(右)

「恋のぼんちシート」の詩と曲を担当していただいた近田春夫さん

人気番組「アフタヌーンショー」

当時は、まだ会社の知名度もそれほどなくて、タレントさんと食事に行った際に領収書のあて名を書いてもらう時、「吉本興業」とお願いすると、ほとんどの場合は「吉本工業」と書かれましたね。喫茶店へ入ってコーヒーを注文する際に、「フレッシュ」と言って、怪訝な顔で「ミルクのことですか?」と聞かれたこともありました。事務所のあるビルの前を通る赤坂通りにも、当時はまだ貸本屋さんや、紫煙に煙る「憩」という喫茶店、塩バターコーンラーメンの旨い「薄野」、裏道には、棚に並んだおかずを選んで、御飯やみそ汁を注文する「桑原食堂」などもありましたね。

売れっ子タレントのスケジュールを押さえるために、各局の方が、たかだか20平米くらいの狭い事務所へお越しになるのですが、なぜか一番近くにあるTBSの方だけは、「じゃ、3(階)ロビ(ー)で!」と、自社へ来るのがあたかも当然のようにおっしゃるのが不思議でした。もちろん、こちらとしては自社のタレントを使っていただくわけですから、出向く事は一向にやぶさかではないのですが、当時はドラマや報道番組でヒット作を多く抱え、18年間もゴールデンタイムで視聴率トップを走って「民放の雄」と称されていたこの局にとっては、「バラエティの王道は、ドリフターズであって、大阪の漫才なんかじゃない」と見下されているような気がしたのも確かです。

中には、「初笑いウルトラ寄席」や「横浜スカイ寄席」のプロデューサー・白井良幹さんのような、演芸に愛情を持った方もいらっしゃいましたが、ドラマ班や歌謡班に比べて、制作部の中では地味な存在でしかなかったですね。とてもまじめな方で、この方の前ではシャレを言うのもはばかられるような雰囲気がありました。

当時の私が受けた印象を百貨店に例えていうなら、TBSが「オーセンティックな三越」で、フジテレビが「トレンディな伊勢丹」だったいうところでしょうか。もっとも、この裏には、三越がかって本店や大阪店を構えた日本橋や高麗橋が、確かに昔は栄えた処だったけれど、今は中心地から外れていることや、伊勢丹が本店を構えた新宿が、戦後合区をした新興地だったけれど、今では多くの人がの集積する場所になっているという比喩を込めて、そう思っていましたね。まさに、この頃からTBSが次第にトップを取れなくなって、代わりにフジテレビが台頭していくようになったのです。

「薄野」の塩バターコーンラーメン

白井良幹さん お世話になりました

「横浜スカイ寄席」が開かれていた当時のスカイビル

奇しくも、この1980年は、10月に巨人軍の長嶋監督、11月に王選手が引退した年でもあり、後から振り返って見れば、時代の大きな転換期であったと言えるのかもしれません。

「花王名人劇場」は、11月30日放送の「やすきよ・B&B・紳竜の激突!漫才新幹線」が東京22.4%、大阪36.8%、12月14日放送の「おめでとう!芸術祭賞受賞、やすし・きよしの漫才独演会」が東京23.6%、大阪43.8%、12月28日京都花月から放送された「笑の総決算!年忘れ漫才大会」(やすし・きよし、三球・照代、カウス・ボタン、ザ・ぼんち、阪神・巨人、のりお・よしお、紳助・竜介、いくよ・くるよ)は東京19.4%、大阪33.1%を稼ぎました。

一方、12月30日に博品館劇場から生中継された「THE MANZAI」第5弾は、東京で38.2%、大阪で45.6%強と、過去最高の視聴率を上げ、私のおぼろげな記憶では、すべての年末年始番組の中で、ベスト3に入ったんじゃなかったかと思っています。メンバーは、ツービート、B&B、紳助・竜介、ザ・ぼんち、のりお・よしお、おぼん・こぼん、セント・ルイス、やすこ・けいこ、サブロー・シロー、やすし・きよし。スペシャル感を出すために皆がタキシード姿で臨んだのを覚えています。生放送とあって、演者の間には、いつにも増して緊張感が漂っているように思えました。私は、いつものように観客席の最後列に立って舞台を見ていたのですが、この日のツービートの弾けようは、他を圧倒していたように思います。それまでは、東京の漫才を見ても、それほど脅威にも思わなかったのですが、この日を境に「ツービート恐るべし」という思いを抱いたのは確かですね。既に大御所感のあったやす・きよさん達は別として、競演した誰もがそう思ったのではないでしょうか。

翌31日の大晦日は、NHK「紅白歌合戦」に対抗して、NTVが新宿コマから「輝け!特別番組・笑いは日本を救う」を、TBSが青山の日本青年館から「笑ってサヨナラ'80東西ベスト漫才」をやったものですから、彼らの東奔西走の日々は続きました。ザ・ぼんちは2つの会場を4往復しましたし、ツービートは正月3日までの4日間に38本の番組に出演をしたといいますから、前代未聞の凄まじいブームだったと言えると思います。

1980年は長嶋監督の退任記者会見をした年でもありました(1980年10月21日)

1980年12月28日京都花月から放送された「笑の総決算!年忘れ漫才大会」

1980年12月30日は「THE MANZAI」第5弾が博品館劇場から生中継されました