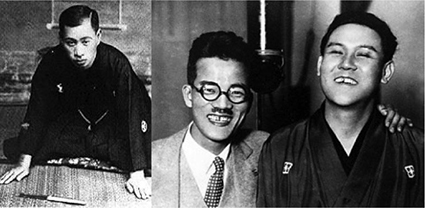

6代目松鶴さん・3代目米朝さん・3代目春団治さんと並んで上方落語4天王といわれた文枝さん、当時の小文枝さんに付いて東京へ行ったときのことです。仕事が終って「さて、どこで飲もうか?」ということになったとき、下戸の私に知り合いの店などなく、かといって銀座など敷居が高い気がして、当時流行っていた、上野のハリウッドというキャバレーへ行ってみようということになりました。経営者の福富太郎さんが「キャバレー王」と異名をとり、マスコミでも有名だった事もあって、むやみにボラれることはないだろうという読みもありました。

2人の関係も落語家さんとマネージャーで行ったんでは面白くないので、部長とその部下という設定にして行こうという所まで話を詰めていざ出陣。思っていたほど淫靡な気配もなく、照明も明るくいたって健全な雰囲気で安心して楽しむことができました。最初は小文枝さんに「部長!」などと呼びかけて予定通りの役割を演じていたのですが、いつのまにか傍らに座ったホステスさんの達者な会話力に嵌ってしまい、小文枝さんに気を配るのが疎かになっていました。「君、そんなこと言って、家に帰ったら怖い男がいるんじゃないの?」「いないわよ!そんなに疑うんなら、家に来てよ」「よーし、じゃあ行ってやる」そんな会話をしているうちに、どこか所在無さげな小文枝さんの姿が目に入り、ふと我に返り、「部長、お疲れのようですから、先にホテルの方へ」と言ってタクシーを捕まえて帰っていただきました。「気をつけて!」という言葉を残して帰られる姿を見て「鷹揚な性格の師匠で良かった」と思いましたね。えっ?それから?行きましたよ。もちろん。

後年、京都のお茶屋さんに、5代目文枝を襲名されていた師匠をお招きして、当時の非礼のお詫びをさせていただいておいて、本当に良かったと思います。三枝さん・文珍さん・きん枝さん・小枝さんなど数多くのお弟子さんたちを育てて、2005年、74歳という若さであの世へ旅立たれました。

3代目 桂小文枝さん(後の5代目 桂文枝さん)

ハリウッドの福富太郎社長

昭和感が漂うキャバレー「ハリウッド」の外観

必ずしも第一希望ではなかったけれど、「まずは、3年頑張ってみよう」。そう思って入った吉本興業でしたが、仕事の面白さに惹かれて過ごすうちに、いつの間にか5年の月日が流れ、待望の後輩社員が3人入り、それぞれが仁鶴さん、三枝さん、そしてやす・きよさんという売れっ子の担当マネージャーに、サブとして付くことになりました。3人とも2浪ですから、私よりも5年後輩の3歳下ということになります。私の下に付いたのは、同じ大学の同じゼミ出身者。もちろん仕事の選択や、ここという時の決断は私がしましたが、飲み込みが早い彼のお陰で、ルーティンの仕事は安心して任せられるようになりました。

実は、コンビのマネージャーというのは大変なんです。一人のタレントさんのマネージャーなら、その人の意向を忖度して仕事をしていればいいのですが、コンビの場合、どちらかが圧倒的にイニシアティブを持っている場合はともかく、それ以外の場合はそれぞれに了解を取る必要があるからです。秋田Aスケ・Bスケさんのように、舞台を降りたら口もきかないほど仲が悪い場合は、どちらか片方に伝えていても、相棒の方には伝わっていなかったということがありました。現にこの二人の場合は、担当者が翌日の仕事を「大津」と伝えたところ、一人は滋賀県の浜大津、もう一人は大阪の泉大津へ行ったということもあったようです。

それは極端な例にしても、あまり話しかけやすい方の人にばかりと会話をしていると、相棒の感情を損ねかねないということもあり、できるだけ二人が揃っている前で要件を伝えるように気を配らなければならないからです。コンビ間の感情というのは複雑なもので、相棒は「最大の味方」であると同時に、「最大のライバル」であるという側面もあるからです。Aスケ・Bスケさんの場合も、かって猿マネで一世を風靡したBスケさんが、話術ではなくいつまでもギャグに走るのを、Aスケさんが心快く思っていなかったということが伏線としてあったのかもしれませんね。コンビを60年も続け、上方演芸の殿堂入りした名コンビにもそんな一面があったということです。

秋田Bスケさん(左)、Aスケさん(右)

宝塚新芸座初の東京公演(帝劇)のパンフレット

ミスワカサ・島ひろしさん、夢路いとし・喜味こいしさん、秋田Aスケ・Bスケさん

その間、83.3km

乗換3回

乗車時間 1時間44分

三枝さんには私より一回りくらい年上の温厚な先輩、仁鶴さんには3歳上の茶目っ気のある先輩がマネージャーとして付いていたのですが、この茶目っ気のある先輩がなかなかの曲者で、難波花月で一緒になったとき「おい、木村君、ちょっと話があるんや」と近くの喫茶店に連れて行かれ、「○月○日のやす・きよのスケジュールどうなってる?」と聞かれ、「この日は劇場の出番だけで、比較的空いてますね」と答えると、「昼の1時間だけ空けておいて」と言われたのです。「いったい何の仕事ですか?」と食い下がる私に、京都で大型靴店がオープンするので、その記念イベントに出てほしいんや、仁鶴さんも一緒やから!」との返事。まあ、仁鶴さんも出演されるんなら、変な仕事ではないだろう」と思い、やす・きよさんにもその旨を伝え、スケジュールにもしっかりと書き込みました。

さて、本番当日、現場へ行ってビックリ!なんとその靴店というのは京都花月劇場のすぐ隣にあったのです。いまや売れっ子になった仁鶴さんや、やす・きよさんが出演することは滅多にありません。黒山になるほど集まった観客の中にはなんと花月劇場の支配人までが混じっていました。「ちょっとまずいですよね」そう言葉をかけた私に、先輩から返ってきた言葉が「場所、きちんと調べといたらよかったなあ」。「そんなもん、当たり前やろ!」心の中で密かにツッコミ返していると、驚きの言葉が・・・。「こうなったらこの仕事、会社通すしかしゃーないな!」。「えっ、先輩、この仕事を会社を通さない「ショクナイ」でやるつもりだったんですか?」と、まじまじとその顔を見た記憶があります。この先輩、そんなちゃらんぽらんな一面もありながら、不思議と皆から愛され、仁鶴さんの信頼を得て長くマネージャーを務めました。

私生活では無類の恐妻家で、生駒の自宅へ帰る時は、家の前を3周ほどして、心の準備をしてからでないと玄関のドアを開けられなかったといいます。ある時、口喧嘩になって、奥さんの投げたビール瓶を顔で受け止め、ポチのような目で出勤して、あまりの悲惨さと滑稽さに誰もツッコめなかったこともありましたね。今、どうしていらっしゃるんでしょうかね?ご無事であることをお祈りします。

ポチのような目で出勤したこともある〇〇先輩

新京極。右側(左り馬)の手前に京都花月がありました。

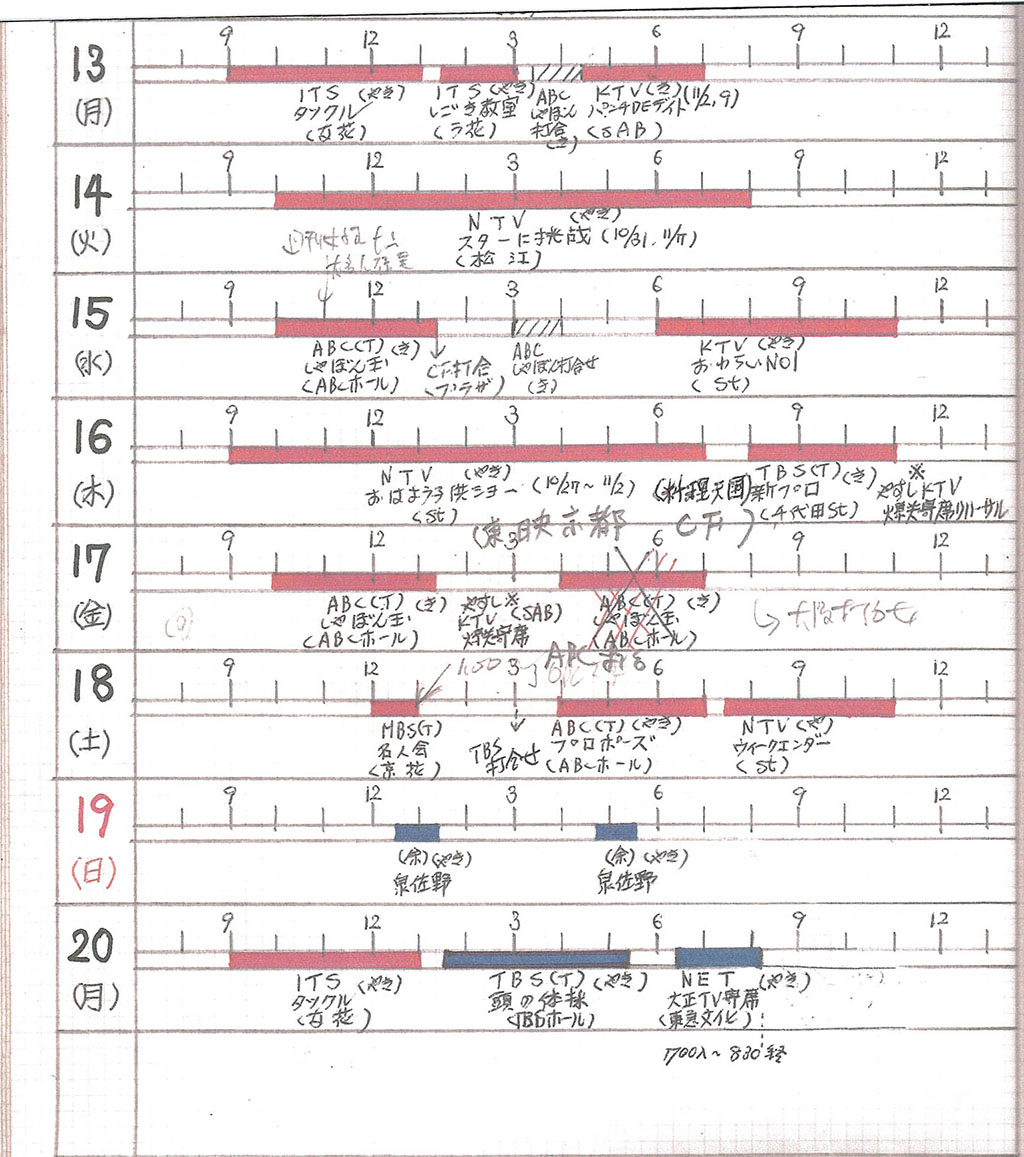

やす・きよさんの仕事も順調に増え、コンビではNTV「おはよう子供ショー」、西川さん単独ではTBS「料理天国」、横山さん単独ではNTV「ウィークエンダー」などが新たに加わり、以前にも増して東京へ行く機会が増えてくるようになりました。「おはよう子供ショー」ではコーナーの「子供のど自慢」の司会を務め、1日に1週分の5本を撮ります。取り立ててアクシデントが起こるような番組でもありませんので、1週目の収録が始まったらスタジオを離れ、各局をめぐり、知り合いのプロデューサーやディレクターを訪ねていました。ただ、あちこちに顔を売るのも大変なので、必ずこの局ならこの人というキーパーソンを決め、その人を通して他の人を紹介していただくようにしていました。限られた時間、しかも東京というアウェイの地で効率的に仕事を進めるにはこの方法しかなかったと思います。

「料理天国」はサントリー1社提供、大阪の辻調理師学校が監修についた料理バラエティで、司会は芳村真理さん、そして西川きよしさん。レギュラーに龍虎さん、あの久米宏さんが局アナでレポーターを務めていらっしゃいましたね。とっても品のいい番組で、北の丸の科学技術館にある千代田スタジオがいいムードに包まれていたのを覚えています。

それとは対照的な番組が「ウィークエンダー」。かって難攻不落と言われたNHKの大河ドラマ「天と地」を、コント55号の「裏番組をぶっ飛ばせ」で文字通りぶっ飛ばした奇才、細野邦彦プロデューサーの番組で、今テレビのワイドショーの原型になったといわれる「あなたのワイドショーのテレビ三面記事」を週末のプライムタイムに移行したものです。俗悪番組などと言われましたが、「人間が理屈ではなく、どうしても見たくなるものにこだわる」という細野さんのポリシーが番組全体を貫いていました。司会は漫画家の加藤芳郎さん、レポーター水之江瀧子さん、大山のぶ代さん、すどうかずみさん、朝丸(現ざこば)さん、泉ピン子さん、横山やすしさんなど。監修円山雅也さん、再現フィルムの冒頭に流れる「新聞によりますと・・・」というナレーションが流行り、番組終了時の視聴率が20パーセントを超えていたといいますから大したものだと思います。

こうしてみると、横山さん・西川さん、二人とも、それぞれがそれぞれにふさわしい番組に出演をさせていただいていたような気がします。もっとも、プロポーズ大作戦をABCホールで19時20分に終えて、20時発の飛行機で横山さんと羽田に向かい、22時からの生放送に間に合わせるのは大変でしたが、一度も穴をあけたことがなかったのは奇跡ですね。

左から、久米宏さん、服部真湖さん、芳村真理さん、西川きよしさん、龍虎さん

西川さんが単独で出演していたTBS「料理天国」

横山さんが単独で出演していたNTV「ウィークエンダー」

「プロポーズ大作戦」のロケで訪れたバリ島の寺院で(昭和52年)

予定で埋めつくされた当時のスケジュール表

面白いのは、「料理天国」と「ウィークエンダー」という全く毛色の違う2番組のプロデューサーが、共に京都生まれの方だったということです。「料理天国」プロデューサーの政田一喜さんは、少年期を祇園町で過ごし、TBSでは、「ヤング720」や「レコード大賞」などを手掛けられ、今は歌舞伎や文楽の解説をされていると聞きます。とてもダンディな方で、この人の前で下ネタなど、およそ口にできる雰囲気ではありませんでした。政田さんのお人柄を反映してか、スタジオや楽屋の中も家庭的な温かい雰囲気に包まれていました。芳村真理さん、女性マネージャー、代理店博報堂の女性AE、辻調の小川先生、クッキングスタイリストの女性、久米さん、龍虎さん、制作会社TBS映画社のスタッフなどが、和気あいあいとしたチームワークの良さで番組創りに励んでいましたね。

一方、「ウィークエンダー」の細野邦彦さんは、平安高校から立教大学へ進まれ、ハワイアンバンドをやっていた経歴を買われてNTVの音楽班に入り、後にフジテレビの看板番組になった「夜のヒットスタジオ」の元になった「グループサウンズベスト10」をヒットさせたり、「美空ひばりショー」を手掛けたりする一方、「ルックルックこんにちは・世相講談」で当時まだ無名の竹村健一さんや小池百合子さん、「おのろけ夫婦合戦」にNHKを辞めた高橋圭三さんを起用してスターにされた人です。数々のヒット番組を創られ、退職後はMXテレビの役員・顧問として、マツコ・デラックスの初デブー、いやデビュー番組となった人気番組、「5時に夢中」などを生み出す基盤を創られました。どちらかというと小柄な方ですが、放たれているオーラのせいか、局へ行った時も、なかなか近くには寄れず、ただ遠目に細野さんの姿を見ているだけでしたね。何年か後に、ようやくお話を伺うことができたのですが、とても勉強になったのを覚えています。

このように、タイプの違うお二人でしたが、ともに京都のお生まれと知り、ただそれだけで親しさを感じたものです。後に久米さんは独立され、「ニュースステーション」のメインキャスターに、泉ピン子さんはメジャーになるきっかけを得て女優さんに、小池さんは東京都知事になられたのですから、お二人の「目利き力」が確かだったということなのでしょうね。

「ニュースステーション」のメインキャスターを務められた久米宏さん

「ルックルックこんにちは・世相講談」に出演されていた竹村健一さんと小池百合子さん

大阪・東京を頻繁に往復するようになると、飛行機を利用する機会も増えてきます。単独の仕事でいく場合は多少ゆとりのある便を予約するのですが、劇場の合間を縫って移動する場合は、どうしてもギリギリ、間に合うかどうかという便を取らざるを得ないこともあります。しかも出発の15分前にはチェックインを終えていなければならないので、時として番組の終了前に現場を離れて先に空港へ行き、後から来るタレントさんを待つことも多々ありました。やす・きよさんと再々移動していた私もいつしかカウンターで顔を覚えられ、チェックインの際に「3人ともお揃いなんでしょうね?」と念を押されるようになりました。その都度、「来てはいるんですが、ちょっとトイレに行ってまして」などと誤魔化してはいましたが、すっかりバレていたと思いますね。

それでも間に合いさえすればいいのですが、間に合わなかったら大変です。すぐさま次の他社便に振り替える、エンドースという手続きをしなければなりません。乗るはずだった便の航空会社に裏判を押してもらい、他社便のカウンターへと走るのです。無事手続が終わったら劇場へ電話。「交通渋滞で間に合わなかったので劇場の出番の変更をお願いするわけです。とは言っても15~20分の遅れなら、それこそ人生幸朗さんなどにお願いして代わっていただければいいのですが、飛行機となるともう少し間隔が開きます。遂には最後に演る新喜劇の後に出演したこともありました。「お客さんが残っているかな?」やや不安げに舞台に出て行った2人を万雷の拍手で迎えていただいたお客さんの温かさに感謝しつつ、「もう、こんなことしちゃいけないな!」と思いましたね。

今なら携帯電話があって逐一状況を伝えられたのですが、当時はまだ公衆電話しかなく、その都度、公衆電話のあるところまで走って掛けていたのですからよくやっていたなと思いますね。その後、多少は知恵もついてきて、次善の策として予め次の便も予約をするようにしてからは若干トラブルも減少しましたが、怒りのあまり受話器を叩き壊した劇場支配人の吉本さん、「本当にすみませんでした。」酒を飲まないときは本当に寡黙な人で、ご家庭では「風呂!」・「飯!」・「寝る!」の三言しか言わないというエピソードがありましたが、リタイア後の今も、それを通していらっしゃるのでしょうか?

劇場支配人の吉本さん、一体何台の電話機を壊されたんでしょうか?

別名「吉本の破壊王」・・・とまでは言われてませんでしたが・・・

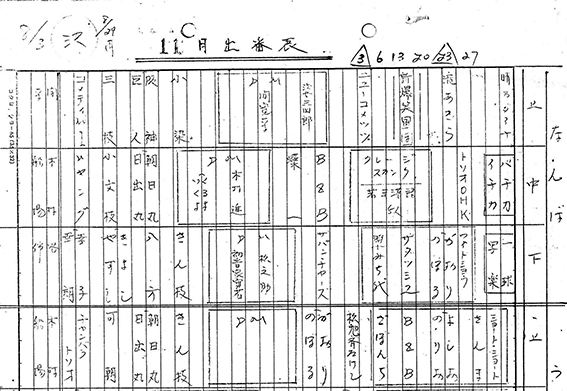

当時の劇場出番表

楽しく仕事をさせていただいていたのはいいのですが、財布の中身は何時も汲々としていました。自宅から通っていたので給料は丸々使えたのですが、ほとんど経費の仮払いで生活をしているような状態でした。おかげで、20代は精算をしたら、年に二度のボーナスがほとんど消えてしまうような状態でした。カードを持っていたら間違いなくカード破産に陥っていたかもしれません。それでも「20代で貯金をするような人間は大成しない」なんて粋がっていましたね。酒も飲めないし、ギャンブルをするわけでもないのですが、なぜか金が消えていくのです。財布の中に残るのは領収書ばかり。その都度、まめに精算をすればいいのですが、制作部の経理の女性にせっつかれて、しぶしぶ月に一度くらいのペースで精算していると、領収書を紛失したりしてまず得をすることなどありません。

母親から「お前、西川さんと同じスケジュールで動いてるのに、なんでそんなにもらうお金が違うの?」なんてツッコまれるたび、「タレントとサラリーマンは違うんや!比べたらいかんのや!」なんて強弁していましたね。考えてみればそんな人が羨むような金額を稼いでいるようなタレントは、ほんの一握りで、大半のタレントは自分たちとほとんど変わらないどころか、それ以下の収入しか稼げていない人も多くいるわけです。それでもいつか売れる日が来ると信じて目の輝きを失わず前向きに頑張っているのです。そんな環境に浸っていたせいでしょうか、タレントでもないのに、自分にもいつかチャンスが来ると信じていたような気がします。

忙しいのは全く苦になりませんでした。このころは、確か年に数回しか休まなかった気がします。幼稚園の頃は、はしかや扁桃腺の手術で半分くらいしか通園をしなかったのですが、小・中・高はほぼ皆勤、丈夫な体に産んでくれた両親に感謝する他ありません。やす・きよさんの仕事の空いたときは、努めて若手の人たちと交流を持つようにしていました。でも、新喜劇だけは別でしたね。岡八郎さんに、西川さんが主役のコメディ「ABC学園」の出演を打診したとき、「何でもかんでも頼んだらええっちゅうもんやないぞ!」とにべもなく断られたことがトラウマのようになっていたのかもしれません。木村進さんや、間寛平さんなど若い人たちはいいのですが、岡八郎さんや花紀京さんには独特のオーラがあって、ついつい敬遠をしがちだったのを覚えています。

ついつい領収書を貯めすぎ、財布の中身はいつも汲々

怒っていそうな表情をする岡八郎さん

若い頃の木村進さん

京都逓信病院から父が危篤との電話が入ったのは、私が30歳、1976年12月6日のことでした。NTVの「スターに挑戦」を収録中の埼玉・蕨市民会館で知らせを受け、やす・きよさんお二人の勧めもあって、急遽現場を離れて京都へ帰ることになりました。3年前に直腸がんの手術を受け、いつかこの日が来るであろうということは覚悟をしていたのですが、5日ほど前に訪ねた時には意識もはっきりしていただけに、こんなに早くその日が来るとは思ってもいませんでした。

京浜東北線・新幹線を乗り継いで急ぎ病院に駆けつけると、受付で「もうおかえりになりました」と言われ、「退院して帰ったのか」と思って帰宅してみると安置された父の姿が目に入ってきました。「かえる」という言葉は「帰る」ではなく、「還る」ということだということに、ここで初めて気が付きました。

母も覚悟ができていたのか、弔問に訪れる方々に気丈に対応をしていました。仕事がらもあって、夜遅くに来ていただいたタレントさんたちが何やら盛り上がっているので顔を出すと、母が「うちの息子、まだ付き合ってる彼女がいないようなんですけど、ひょっとしたらホモなんですかね?」なんて馬鹿なことを言って笑いを誘っていました。一種の躁状態にあったのでしょうが、母の明るい性格のせいで、通夜が湿っぽくならずに済んだ気がします。

ただ困ったのは、弔電や樒の贈り主の名前です。会社名で出していただくのはいいのですが、お笑いタレントさんたちが出演させていただいている番組名には、葬儀にはふさわしくない「笑い」という文字がどうしても欠かせないからです。「爆笑寄席」・「お笑いナンバーワン」・「ゆかいな家族」・「お笑い三段跳び」そんな文字が書かれた樒を見て、ありがたいという思いと同時に「なんだかなあ」という違和感を覚えてしまいましたね。当時はまだ「笑ってる場合ですよ!」がスタートをしていなくて、本当に良かったと思っています。

父はまだ61歳でした。酒もタバコもやらず謹厳実直を絵に描いたような人でしたが、「定年後何しようか?」と悩む間もなくあの世へ旅立ちました。おかげで、私は60歳以降の人生のモデルがないまま、ついに70歳を迎えてしまったというわけです。

蕨市民会館

京都逓信病院

父の勝は大正4年、京都綴喜郡(現・京田辺市)、お茶の生産農家の次男坊として生まれました。母のゆき子は大正10年、兵庫県神崎郡大河内町(現・神河町)の商家の三女、ともに10人近くの兄弟・姉妹がいる家庭に生まれました。そのため従兄弟・姉妹がやたら多くて、名前を聞いただけでは、どこの誰かがすぐには判別できないほどでした。そんな2人が、仲介をする人があって結ばれ、初めて所帯を持ったのは大阪の中津だったと聞いたことがあります。共に初対面で、相手の顔を見たのは結婚式の時だと言っていましたから、今では到底考えられないことですね。

父は大阪鉄道郵便局に勤めていました。京都分局長として定年を迎えたのですが、酒もタバコも嗜まず、謹厳実直を絵に描いたような人でした。けっこう子煩悩な一面もあって、子供のころは京都駅前にあった丸物百貨店の屋上にあった映画館や、四条河原町のパレス劇場や京都花月劇場へ連れて行ってもらい、帰りに「さくら食堂」へ寄るのを楽しみにしていました。当時は映画館も4本立て5本立てが当たり前で、持参した弁当を中で食べたりしていましたねぇ。フィルムを複数の映画館で掛け持ちをしていたので、「フィルム未到着」と言って白い画面のまま待たされたこともありました。初めて見た映画で記憶に残っているのは「笛吹童子」「紅孔雀」、中村錦之助(後の萬屋錦之助さん)、東千代之介さんのデビュー作でした。私がまだ8、9歳のころでした。進駐軍の方針が変わり、チャンバラ映画が解禁となった機をとらえた東映が「時代劇の東映」として快進撃を始めるのは、ちょうどこの頃からだったと思います。

毎月東寺で開かれる「弘法さん」という市にもよく連れて行かれました。祖師空海の入寂した21日に開かれ、1239年から続いているといいますから、IKKOさんじゃないけど「どんだけ―」って感じですよね。古着屋さんや、植木屋さん、骨董品屋さんが並んでいて、子供にはさしたる興味の涌くところではなかったのですが、人混みの中に出かけるのが嬉しくて、ついて行っていたような気がします。なぜか家に「初代 春団治」さんや「エンタツ・アチャコ」さんのレコードがあったのは、きっとこの時に買ったものにちがいありません。

当時の丸物百貨店。その後は近鉄百貨店、プラッツ近鉄となり、現在はヨドバシカメラに。

当時、丸物百貨店の屋上には、映画館の他に遊園地もありました。

中村錦之助さん、東千代之介さんが出演した「笛吹童子」「紅孔雀」

東千代之介さんと千原しのぶさん

初代 春団治さん、エンタツ・アチャコさん

郵便車両

毎月21日に東寺で開かれる弘法市の様子

一方、母の方は商家の出ということもあってか、社交的で明るい性格の持ち主でした。夫婦喧嘩をしていても、聞こえてくるのは専ら母の声ばかり、父の声はほとんど聞こえてきませんでした。手を出す父ではなかったので、かってに母が怒って、叫んで、泣いて、いつの間にか収まっているというのがいつものパターンだったように思います。どちらも実家はそれなりに豊かだったのですが、何せ大家族で、おまけに次男と3女ということもあってほとんど支援を受けることもなく、伏見区・深草の地に借家を借り、私が小学校6年のころに、同じ伏見区・中書島に2階家を買い、姉を聖母学院、私を同志社という安くもない学費の学校へ通わせたのですから感謝をしなければなりません。ともに、自分たちが叶わなかった夢を、子供たちには叶えさせてやりたいと思ってくれていたのだと思います。

父を送った後も落ち込むことなく、「これからが私の青春」と気丈に振舞っていた母が緊急入院したのは2011年の七夕の日でした。報せてくれた姉によると、前夜苦しくなった母は自ら救急車を呼んで、近くに住む姉の家に立ち寄って、姉をピックアップした後、かかりつけの病院まで行ったといいます。何とも気丈な母です。それまでにも人工関節を入れたりして、入院することは何度かあったのですが、見舞いに行くたびにこちらを気遣かってか、「何しに来たんや!」と早々に追い返されることが何度もあったので、そのつもりで病院を訪ねたのですが、「医師から聞かされたのは、もうご自宅には戻れないと思います」という言葉でした。

年齢も年齢なので覚悟はしていたのですが、その後小康状態を取り戻して、見舞いに訪れる私に、「早く帰れ」と促す母を見て安心していたのですが、8月19日遂に息を引き取りました。前々日、病院を訪ねた私に「もう、来なくていいよ、今度会うときは土の中だから」と言ったのが最後の言葉でした。前夜訪ねた姉に、葬儀の指示までしていたといいます。母には予感があったのかもしれません。穏やかな顔で安置された母の棺の横に置かれた日記には、父との結婚、戦争、2人の子の出産、父との死別など、激動の昭和を必死に生き抜いてきた歴史がつぶさに記されていました。

両親が結婚した当時の写真(父28歳・母22歳)

京都・伏見の聖母学院